あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(01/13)

(12/26)

(12/26)

(12/21)

(12/03)

ブログ内検索

最新コメント

[01/15 JosephduG]

[12/17 JosephduG]

[12/08 JosephduG]

[12/06 瑞士首都]

[11/11 DwayneLyday]

北アルプスの最奥「雲の平」へ!!

■2024年8月5日(月)~9日:当初の計画では新穂高温泉から

三俣蓮華岳を越えて雲の平に入る予定であったが

コロナ以降は山小屋などの宿泊施設が予約制に変わり~

なかなか予約が取れず((+_+))今回はその逆コースとなった

▼要望の多かった雲ノ平へ!!車を回送業者に預け折立から歩き出す

▼初日は太郎平小屋までだが道程は遠く樹林帯が長い

▼登山道横の草原帯はキンコウカに埋め尽くされていた

▼ようやく今日の泊り場の太郎平小屋が見えてきました、長かったなぁ~

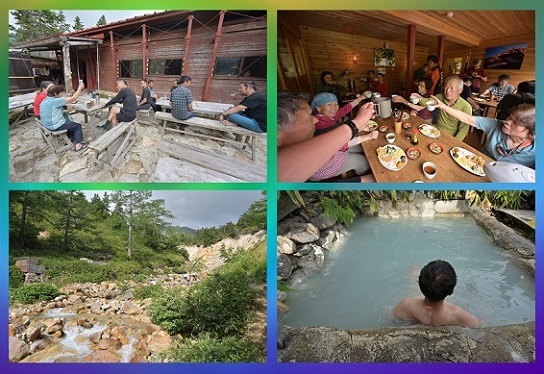

▼初日の泊り場は5時間ほど登った太郎平小屋にお世話になった

▼次日、今日は長い距離を歩かねばならず日の出前に小屋を発つ

▼薬師沢に下り切ると薬師沢の渡渉点の橋を渡る

▼澄んだ清流が滔々と流れる黒部川の本流

▼2019年にお世話になった薬師沢小屋で休憩をする

▼薬師沢小屋を出ると黒部川本流に架かる吊橋を渡る

▼さあ~!雲ノ平への飽きるほどの長い急登の始まりだ( ;∀;)

▼長い急登はこんなことをして気を紛らわす、食べることが一番(^^♪

▼やっと抜け出ました開放感あふれる雲ノ平末端に

▼雲ノ平からの展望は素晴らしくまずは黒部五郎岳が目に飛び込む(^_-)-☆

▼続いて三俣蓮華岳とその左奥に槍ヶ岳が顔を覗かせていた

▼何といっても圧巻なのは薬師岳だ、ただ角度が悪く四つのカールが見えないのが残念

▼前方に水晶岳(黒岳)を眺めながら雲ノ平を散策する至福のひと時

▼祖母岳が目前になると間もなく雲ノ平山荘が現れる

▼泊まりたくても泊れなかった雲ノ平山荘にて

▼雲ノ平高天原峠への途中のピークから眺めた雲ノ平山荘越しの黒部五郎岳

▼コロナ観測所のあるピークから眺めた祖父岳とワリモ岳など

▼奥スイス庭園へと下りてきました

▼急尾根下降途中に俯瞰した黒部川奥ノ廊下

▼小屋に着いたなら早速露天風呂3つある温泉に直行だ

▼2日目の宿泊は露天の温泉が自慢の高天原山荘さんにお世話になった

▼日の出前の早朝、高天原山荘から岩苔乗越向かうが昨日とは打って変わって歩きやすい

▼日の出直前水晶岳の清々しい雲を仰ぎ見る

▼このコースは上部に行くにしたがってお花畑が広がってくる

▼岩苔小谷を上部で渡渉するが大雨時は難儀しそう

▼クルマユリの大群生に歓声を上げながら一歩一歩上へ

▼水晶岳が後方になってきた岩苔乗越はもうすぐだ

▼岩苔乗越からは黒部川源流部へと下りてゆく

▼黒部川水源地標を囲んで皆さんで

▼黒部五郎岳のスプーンカット状のカールが見えてきた

▼三俣山荘付近からは槍と北鎌尾根が目前となる

▼三俣蓮華岳への登る途中から振り返って見たキャンプ場と鷲羽岳とワリモ岳

▼三俣蓮華岳への中腹から振り返って見た鷲羽岳とワリモ岳、水晶岳

▼三俣蓮華岳巻道ルートの山頂直下に広がるお花畑

▼鷲羽岳と水晶岳をバックにヘリでの荷下げが見られた

▼ようやくようやく今日の泊り場の鏡平山荘が眼下に見えてきたがまだまだだなあ~

▼今日の泊り場の鏡平山荘に到着です

▼山中最後の宿泊は槍を眺める名所の鏡平山荘さんにお世話になった

▼大気の穏やかな早朝のみ見られた山荘からの槍ヶ岳

▼朝食を頂き本コース最後の山小屋にて記念の写真を1枚

▼鏡池からは残念ながら槍穂は見えなかった

▼小池新道を下降する途中のシシウドヶ原から見渡す穂高連峰

▼秩父沢出合では暑いことから多くの登山者がお休みしていた

▼小池新道も下部まで来ると頭上に槍ヶ岳が見えてくる

▼左俣谷沿いの小池新道登山口まで下りてきました後は車道伝いだ

▼キュウリやトマトなどを清冽な湧き水で冷やしたわさび平小屋でしばしの休憩をとる

▼これこれ、このためにわき目もふらず下りてきたのだ

▼小笠からクリヤノ頭の稜線の大岩壁

▼左俣林道の車止めゲートまで下りてきました後もうひと息だ

▼新穂高温泉のロープウェイ乗り場まで下りてくれば後は回送業者が廻してくれた車に乗るだけだ

▼新穂高温泉のひがくの湯と登山者食堂で入浴とのどを潤した

▼帰りは定番の道の駅風穴の里に立ち寄りみんなでアイスをペロペロと舐め回す

▼最終の泊りはホテルルートイン上山田温泉にお世話になり夕食は付近の小料理屋のゆかりにて済ませました

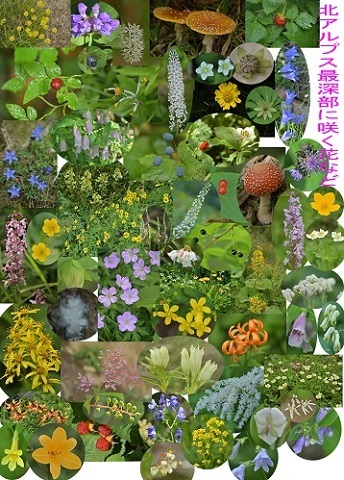

▼北アルプス最深部に咲く花々や木の実など

*雨、雷に当たらずサイコーの5日間でした「お天気さんアリガトウ」

三俣蓮華岳を越えて雲の平に入る予定であったが

コロナ以降は山小屋などの宿泊施設が予約制に変わり~

なかなか予約が取れず((+_+))今回はその逆コースとなった

▼要望の多かった雲ノ平へ!!車を回送業者に預け折立から歩き出す

▼初日は太郎平小屋までだが道程は遠く樹林帯が長い

▼登山道横の草原帯はキンコウカに埋め尽くされていた

▼ようやく今日の泊り場の太郎平小屋が見えてきました、長かったなぁ~

▼初日の泊り場は5時間ほど登った太郎平小屋にお世話になった

▼次日、今日は長い距離を歩かねばならず日の出前に小屋を発つ

▼薬師沢に下り切ると薬師沢の渡渉点の橋を渡る

▼澄んだ清流が滔々と流れる黒部川の本流

▼2019年にお世話になった薬師沢小屋で休憩をする

▼薬師沢小屋を出ると黒部川本流に架かる吊橋を渡る

▼さあ~!雲ノ平への飽きるほどの長い急登の始まりだ( ;∀;)

▼長い急登はこんなことをして気を紛らわす、食べることが一番(^^♪

▼やっと抜け出ました開放感あふれる雲ノ平末端に

▼雲ノ平からの展望は素晴らしくまずは黒部五郎岳が目に飛び込む(^_-)-☆

▼続いて三俣蓮華岳とその左奥に槍ヶ岳が顔を覗かせていた

▼何といっても圧巻なのは薬師岳だ、ただ角度が悪く四つのカールが見えないのが残念

▼前方に水晶岳(黒岳)を眺めながら雲ノ平を散策する至福のひと時

▼祖母岳が目前になると間もなく雲ノ平山荘が現れる

▼泊まりたくても泊れなかった雲ノ平山荘にて

▼雲ノ平高天原峠への途中のピークから眺めた雲ノ平山荘越しの黒部五郎岳

▼コロナ観測所のあるピークから眺めた祖父岳とワリモ岳など

▼奥スイス庭園へと下りてきました

▼急尾根下降途中に俯瞰した黒部川奥ノ廊下

▼小屋に着いたなら早速露天風呂3つある温泉に直行だ

▼2日目の宿泊は露天の温泉が自慢の高天原山荘さんにお世話になった

▼日の出前の早朝、高天原山荘から岩苔乗越向かうが昨日とは打って変わって歩きやすい

▼日の出直前水晶岳の清々しい雲を仰ぎ見る

▼このコースは上部に行くにしたがってお花畑が広がってくる

▼岩苔小谷を上部で渡渉するが大雨時は難儀しそう

▼クルマユリの大群生に歓声を上げながら一歩一歩上へ

▼水晶岳が後方になってきた岩苔乗越はもうすぐだ

▼岩苔乗越からは黒部川源流部へと下りてゆく

▼黒部川水源地標を囲んで皆さんで

▼黒部五郎岳のスプーンカット状のカールが見えてきた

▼三俣山荘付近からは槍と北鎌尾根が目前となる

▼三俣蓮華岳への登る途中から振り返って見たキャンプ場と鷲羽岳とワリモ岳

▼三俣蓮華岳への中腹から振り返って見た鷲羽岳とワリモ岳、水晶岳

▼三俣蓮華岳巻道ルートの山頂直下に広がるお花畑

▼鷲羽岳と水晶岳をバックにヘリでの荷下げが見られた

▼ようやくようやく今日の泊り場の鏡平山荘が眼下に見えてきたがまだまだだなあ~

▼今日の泊り場の鏡平山荘に到着です

▼山中最後の宿泊は槍を眺める名所の鏡平山荘さんにお世話になった

▼大気の穏やかな早朝のみ見られた山荘からの槍ヶ岳

▼朝食を頂き本コース最後の山小屋にて記念の写真を1枚

▼鏡池からは残念ながら槍穂は見えなかった

▼小池新道を下降する途中のシシウドヶ原から見渡す穂高連峰

▼秩父沢出合では暑いことから多くの登山者がお休みしていた

▼小池新道も下部まで来ると頭上に槍ヶ岳が見えてくる

▼左俣谷沿いの小池新道登山口まで下りてきました後は車道伝いだ

▼キュウリやトマトなどを清冽な湧き水で冷やしたわさび平小屋でしばしの休憩をとる

▼これこれ、このためにわき目もふらず下りてきたのだ

▼小笠からクリヤノ頭の稜線の大岩壁

▼左俣林道の車止めゲートまで下りてきました後もうひと息だ

▼新穂高温泉のロープウェイ乗り場まで下りてくれば後は回送業者が廻してくれた車に乗るだけだ

▼新穂高温泉のひがくの湯と登山者食堂で入浴とのどを潤した

▼帰りは定番の道の駅風穴の里に立ち寄りみんなでアイスをペロペロと舐め回す

▼最終の泊りはホテルルートイン上山田温泉にお世話になり夕食は付近の小料理屋のゆかりにて済ませました

▼北アルプス最深部に咲く花々や木の実など

*雨、雷に当たらずサイコーの5日間でした「お天気さんアリガトウ」

山上湿原の田代山1,925m

■2024年7月22日(月):尾瀬国立公園、田代山ヘ福島市の

Mトレッキングクラブの皆さんを!!

▼田代山は猿倉口から歩き出す

▼猿倉コース途中に座してるシンボルの枯れた巨木の根っこ

▼一つ目の湿原の小田代から頂上を見上げる

▼足元の湿原に咲いていたサワラン

▼広大な山頂部湿原を覆うキンコウカ

▼キンコウカ埋める湿原が山頂一帯に広がっている

▼山頂標識は最高点ではなく雨乞いの儀式をした弘法池付近にある

▼田代山避難小屋ともなっている弘法大師堂

▼トイレもある弘法大師堂横の木陰でランチタイムとした

▼キンコウカ彩る広い湿原越しに眺めた会津駒ケ岳

▼湿原下の樹林内を清楚な花で彩るツルアリドウシ

▼シンボルの枯れた巨木の根っこまで下りてきました

▼山頂まで1・5㎞地点まで全員無事下りてきました

▼花はあまり多くはなかったがそれでもタマガワホトトギスが見られた

▼登山口近くに咲いていたエゾアジサイ

▼全員無事猿倉登山口へと下りてきました、大変お疲れさまでした

*国立公園に編入されたおかげで登山口までの車道やトイレなどがキレイに

整備されました。

Mトレッキングクラブの皆さんを!!

▼田代山は猿倉口から歩き出す

▼猿倉コース途中に座してるシンボルの枯れた巨木の根っこ

▼一つ目の湿原の小田代から頂上を見上げる

▼足元の湿原に咲いていたサワラン

▼広大な山頂部湿原を覆うキンコウカ

▼キンコウカ埋める湿原が山頂一帯に広がっている

▼山頂標識は最高点ではなく雨乞いの儀式をした弘法池付近にある

▼田代山避難小屋ともなっている弘法大師堂

▼トイレもある弘法大師堂横の木陰でランチタイムとした

▼キンコウカ彩る広い湿原越しに眺めた会津駒ケ岳

▼湿原下の樹林内を清楚な花で彩るツルアリドウシ

▼シンボルの枯れた巨木の根っこまで下りてきました

▼山頂まで1・5㎞地点まで全員無事下りてきました

▼花はあまり多くはなかったがそれでもタマガワホトトギスが見られた

▼登山口近くに咲いていたエゾアジサイ

▼全員無事猿倉登山口へと下りてきました、大変お疲れさまでした

*国立公園に編入されたおかげで登山口までの車道やトイレなどがキレイに

整備されました。

北蔵王連峰の縦走

■2024年7月30日(火)~31日:刈田、熊野~名号峰を経て雁戸山までの

縦走だ!!

▼昨年の南蔵王縦走に引き続き今年は北蔵王縦走だが初日の足慣らしは峩々温泉から名号峰往復

▼峩々温泉からの登山口に立つ右青根温泉、左峩々温泉と記された立派な道標

▼登山口にはりっぱな北蔵王登山案内板が立っている

▼登山道に入るとすぐにやさしく微笑むお地蔵様が出迎えてくれる

▼登山道に入って間もなくベンチなどが置かれているがもう手入れはなされていない

▼残念ながら登山道の整備はあまりよくはなく、藪に混じるトウゲブキも踏みにじり進む

▼猫鼻の分岐にて右てから青根温泉からのコースが合流する

▼稜線に出ると太いブナやミズナラの欝蒼とした林になる

▼樹林の合間から眺められる南蔵王の後烏帽子と前烏帽子

▼樹冠越しに眺めた五色岳だが残念ながら山頂部は濃い雲の中だ

▼だいぶやぶが濃くなり名号峰の山頂はあきらめダケカンバ林付近から引き返した

▼ダケカンバ林は綺麗な木々が周囲から浮き出ている

▼白褐色のなまめかしい肌色を見せているダケカンバの木

▼木に着いていた案内標識だが古そうだ

▼林内は欝蒼としており秋の紅葉は見事だろうな

▼無事登山口に下りてきました、明日は北蔵王縦走予定だが天気がどうなるもんやら?

▼今回の宿はペンションウッドチャックさんにお世話になった

▼次の日北蔵王登山口の刈田峠まで出向いたがあいにくの雨で笹谷峠から山形神室に変更

▼ハマグリ山への途中から見た北蔵王方面は黒い雨雲が覆っていた((+_+))

▼こちらもやはりやぶ濃く全身びしょぬれ状態

▼大輪のヤマユリの花を持つ美女二人(^_-)-☆

▼ハマグリ山付近から見たトンガリ山

▼花弁の筋が黄色と赤色のヤマユリの花二態((+_+))

▼クガイソウの群落を越えて

▼あまりお目にかかれないカキランが意外に多かったコースだった

▼トンガリ山に着きました、雨模様でここから引き返すことにしました

▼帰路に見たハマグリ山で、登り返しが待っている

▼行きに撮影できなかったハマグリ山の頂上にて

▼全身ずぶぬれで笹谷峠の駐車場に戻ってきました

▼全身ずぶぬれになったので青根温泉の日帰り入浴施設「じゃっぽの湯」にて

さっっぱりしてから帰ることに

▼ついでに昼食は遠刈田のらーめん家にて頂くことのなった

▼強者が注文したらーめん家のダブルチャーシュー大盛り麺、食べ応え抜群(^^♪

▼蔵王連峰の花や生き物やキノコ、木の実など

*今シーズンは良い天気に恵まれ続けましたが、残念ながら((+_+))でした。

縦走だ!!

▼昨年の南蔵王縦走に引き続き今年は北蔵王縦走だが初日の足慣らしは峩々温泉から名号峰往復

▼峩々温泉からの登山口に立つ右青根温泉、左峩々温泉と記された立派な道標

▼登山口にはりっぱな北蔵王登山案内板が立っている

▼登山道に入るとすぐにやさしく微笑むお地蔵様が出迎えてくれる

▼登山道に入って間もなくベンチなどが置かれているがもう手入れはなされていない

▼残念ながら登山道の整備はあまりよくはなく、藪に混じるトウゲブキも踏みにじり進む

▼猫鼻の分岐にて右てから青根温泉からのコースが合流する

▼稜線に出ると太いブナやミズナラの欝蒼とした林になる

▼樹林の合間から眺められる南蔵王の後烏帽子と前烏帽子

▼樹冠越しに眺めた五色岳だが残念ながら山頂部は濃い雲の中だ

▼だいぶやぶが濃くなり名号峰の山頂はあきらめダケカンバ林付近から引き返した

▼ダケカンバ林は綺麗な木々が周囲から浮き出ている

▼白褐色のなまめかしい肌色を見せているダケカンバの木

▼木に着いていた案内標識だが古そうだ

▼林内は欝蒼としており秋の紅葉は見事だろうな

▼無事登山口に下りてきました、明日は北蔵王縦走予定だが天気がどうなるもんやら?

▼今回の宿はペンションウッドチャックさんにお世話になった

▼次の日北蔵王登山口の刈田峠まで出向いたがあいにくの雨で笹谷峠から山形神室に変更

▼ハマグリ山への途中から見た北蔵王方面は黒い雨雲が覆っていた((+_+))

▼こちらもやはりやぶ濃く全身びしょぬれ状態

▼大輪のヤマユリの花を持つ美女二人(^_-)-☆

▼ハマグリ山付近から見たトンガリ山

▼花弁の筋が黄色と赤色のヤマユリの花二態((+_+))

▼クガイソウの群落を越えて

▼あまりお目にかかれないカキランが意外に多かったコースだった

▼トンガリ山に着きました、雨模様でここから引き返すことにしました

▼帰路に見たハマグリ山で、登り返しが待っている

▼行きに撮影できなかったハマグリ山の頂上にて

▼全身ずぶぬれで笹谷峠の駐車場に戻ってきました

▼全身ずぶぬれになったので青根温泉の日帰り入浴施設「じゃっぽの湯」にて

さっっぱりしてから帰ることに

▼ついでに昼食は遠刈田のらーめん家にて頂くことのなった

▼強者が注文したらーめん家のダブルチャーシュー大盛り麺、食べ応え抜群(^^♪

▼蔵王連峰の花や生き物やキノコ、木の実など

*今シーズンは良い天気に恵まれ続けましたが、残念ながら((+_+))でした。

上高地をベースに焼岳2,455m

■2024年7月24日(水)~26日:当初は日本百名山、焼岳の予定であったが

度重なる活動で噴火警戒レベルが2に上がりそう( ;∀;)

噴火を警戒して取りやめ近くに位置する乗鞍岳3,026mに変更した。

▼先ずは信州の蕎麦を味わってから現地へ

▼初日は移動日だけなのでバス運行状況確認のため乗鞍高原観光センターへ立ち寄る

▼観光センター内のカフェにて何を食べるんだい

▼ハイ皆さんカフェにてソフトクリームを食べまくる

▼一泊目の宿は白骨温泉の大きなホテルの白船グランドホテルさんにお世話になった

▼翌日朝一番のバスに乗るべく早朝宿を発ちバス停に並ぶ

▼無事全員一番バスに乗車できました、後は小一時間バスに揺られて畳平へ

▼バスは濃い霧に包まれた畳平に到着です

▼標高2702mの畳平のバスセンターは濃い霧で周りは何も見えず、残念

▼バスターミナルから歩き出し不消ヶ池畔へと向かう

▼不消ヶ池湖畔で階段伝いに車道に出るが周りの見晴らしは皆無( ;∀;)

▼摩利支天岳のコロナ観測場への車道分岐点にて

▼近くにトイレがある肩の小屋

▼肩の小屋を過ぎると東大の宇宙線研究所がボヤーッと見えてくる

▼頂上の小屋は売店のみで宿泊はできない

▼この石柱碑が見えると頂上だ(^^♪

▼乗鞍岳の山頂の剣ヶ峰に到着です

▼山頂は残念ながらガスで見晴らしは皆無だが雨でないだけましか

▼濃い霧の中に浮かび上がるのはコマクサの群落で大きな慰めだ

▼帰り道に立ち寄った肩の小屋

▼帰りも畳平バス停からバスに乗車して小一時間ほど揺られる

▼帰路のバスの車窓から眺めた標高2350mに立つ位ヶ原山荘

▼バス車窓から俯瞰した乗鞍高原

▼乗鞍岳から下りた後は上高地散策へと足を延ばす

▼河童橋から眺めた奥穂と前穂は残念ながら雲に隠れたままだ

▼相変わらず河童橋付近は多くの人でごった返しており、早々明神の泊り場の

嘉門次小屋へと向かう

▼今回の宿は山小屋の老舗中の老舗の明神に立つ嘉門次小屋さんにお世話になった

▼嘉門次小屋のオーナーさんがお見送りをしてくれた

▼朝出発前に嘉門次小屋の前で皆さんで記念撮影

▼せっかくなので神の池明神池を見学して帰ることに

▼池水面に霧が漂いシンメトリーな画像がいい(^^♪

▼作家井上靖の氷壁の舞台ともなった明神岳をせに明神池畔にて

▼明神池で秋に行われる神事に使うお船とともに

▼山小屋の当時の雰囲気をそのまま残す嘉門次小屋

▼今回同じ宿に泊まり合わせたポルトガルからのお客様

▼行き帰りとも今回は梓川右岸沿いを通ったが途中で眺めた噴気上げる焼岳

▼岳沢湿原付近から眺めた奥穂と吊尾根

▼途中に雄々しくたっていたたこ足状のイチイに抱かれて

▼上高地付近はお猿さんの天国だ、人が居ても平気で河童橋を渡る

▼河童橋にて前穂奥穂などを背に

▼帰路はこの道の駅風穴の里でスイカを食べるのが習わし(^_-)-☆

▼皆さんで美味しい冷たいスイカを頬張る

▼信州のしめはやっぱりこれ蕎麦だ、梓川SAにて

▼乗鞍岳の足元に咲いていた花

度重なる活動で噴火警戒レベルが2に上がりそう( ;∀;)

噴火を警戒して取りやめ近くに位置する乗鞍岳3,026mに変更した。

▼先ずは信州の蕎麦を味わってから現地へ

▼初日は移動日だけなのでバス運行状況確認のため乗鞍高原観光センターへ立ち寄る

▼観光センター内のカフェにて何を食べるんだい

▼ハイ皆さんカフェにてソフトクリームを食べまくる

▼一泊目の宿は白骨温泉の大きなホテルの白船グランドホテルさんにお世話になった

▼翌日朝一番のバスに乗るべく早朝宿を発ちバス停に並ぶ

▼無事全員一番バスに乗車できました、後は小一時間バスに揺られて畳平へ

▼バスは濃い霧に包まれた畳平に到着です

▼標高2702mの畳平のバスセンターは濃い霧で周りは何も見えず、残念

▼バスターミナルから歩き出し不消ヶ池畔へと向かう

▼不消ヶ池湖畔で階段伝いに車道に出るが周りの見晴らしは皆無( ;∀;)

▼摩利支天岳のコロナ観測場への車道分岐点にて

▼近くにトイレがある肩の小屋

▼肩の小屋を過ぎると東大の宇宙線研究所がボヤーッと見えてくる

▼頂上の小屋は売店のみで宿泊はできない

▼この石柱碑が見えると頂上だ(^^♪

▼乗鞍岳の山頂の剣ヶ峰に到着です

▼山頂は残念ながらガスで見晴らしは皆無だが雨でないだけましか

▼濃い霧の中に浮かび上がるのはコマクサの群落で大きな慰めだ

▼帰り道に立ち寄った肩の小屋

▼帰りも畳平バス停からバスに乗車して小一時間ほど揺られる

▼帰路のバスの車窓から眺めた標高2350mに立つ位ヶ原山荘

▼バス車窓から俯瞰した乗鞍高原

▼乗鞍岳から下りた後は上高地散策へと足を延ばす

▼河童橋から眺めた奥穂と前穂は残念ながら雲に隠れたままだ

▼相変わらず河童橋付近は多くの人でごった返しており、早々明神の泊り場の

嘉門次小屋へと向かう

▼今回の宿は山小屋の老舗中の老舗の明神に立つ嘉門次小屋さんにお世話になった

▼嘉門次小屋のオーナーさんがお見送りをしてくれた

▼朝出発前に嘉門次小屋の前で皆さんで記念撮影

▼せっかくなので神の池明神池を見学して帰ることに

▼池水面に霧が漂いシンメトリーな画像がいい(^^♪

▼作家井上靖の氷壁の舞台ともなった明神岳をせに明神池畔にて

▼明神池で秋に行われる神事に使うお船とともに

▼山小屋の当時の雰囲気をそのまま残す嘉門次小屋

▼今回同じ宿に泊まり合わせたポルトガルからのお客様

▼行き帰りとも今回は梓川右岸沿いを通ったが途中で眺めた噴気上げる焼岳

▼岳沢湿原付近から眺めた奥穂と吊尾根

▼途中に雄々しくたっていたたこ足状のイチイに抱かれて

▼上高地付近はお猿さんの天国だ、人が居ても平気で河童橋を渡る

▼河童橋にて前穂奥穂などを背に

▼帰路はこの道の駅風穴の里でスイカを食べるのが習わし(^_-)-☆

▼皆さんで美味しい冷たいスイカを頬張る

▼信州のしめはやっぱりこれ蕎麦だ、梓川SAにて

▼乗鞍岳の足元に咲いていた花

信越トレイル、セクション10を踏んで苗場山2,145mへ!!

■2024年7月17日(水)~19日:延長110kmに及ぶ信越トレイル

セクション10は日本百名山の苗場山をめざすコースだ(^_-)-☆

▼初日は移動のみで大赤沢にて信州そばを食する

▼泊り場の民宿へ向かう前に温泉の宝庫、秋山郷の屋敷温泉 秀清館にて入浴して向かう

▼宿に入る前時間がまだあるので明るいうちに登山口を確認しに行く

▼初日は長い移動日で登山口に最も近い小赤沢地区の苗場荘さんにお世話になった

▼まだ暗いうちに昨日下見をした登山口を出発する

▼4合目付近までまだヘッドランプが手放せない

▼樹間から眺めるモルゲンロートに照らされた鳥甲山

▼次第に傾斜はきつくなってゆきクサリ場も現れる

▼樹林帯を抜け出ると視界はいっぺんに開けて信越トレイルの続きの関田山脈が足下に横たわる

▼草原に飛び出ると鳥甲山越しに真一文字に立ち並ぶ北アルプスが目に飛び込んでくる

▼苗場山の山頂部にはテーブルマウンテンの広大な湿原が広がっている

▼あまり見る機会の少ない西側からの北アルプス連山と妙高火打山

▼山頂に向かってどこまでも延びる湿原の木道

▼木道に乗ると急登はなく緩やかな湿原の闊歩が始まる

▼山頂部湿原にはおびただしい数の神の田んぼがちりばめられている

▼後を振り返ると奥志賀の岩菅山がドーンと見えていた

▼ワタスゲ飾る木道の先にようやく山頂に立つ苗場山頂ヒュッテが見えてきた

▼山頂直下には信仰の山だけにレリーフやら役行者などの碑が多く立ち並ぶ

▼青空のもと日本百名山のひとつの苗場山の山頂に到着です(^_-)-☆

▼山頂を後に振り返って見れば苗場山頂ヒュッテの屋根の上には腰を下ろした二人の姿が

▼広大な山頂部湿原からの眺めは素晴らしく佐武流山や白砂山がすぐ目の前だ

▼佐武流山の右肩奥には浅間山が望める(^^♪

▼ワタスゲの果穂越しに眺めた平標山と谷川連山

▼テーブルマウンテン木道終端付近から名残惜しそうに山頂部を振り返って見る

▼テーブルマウンテン終端から先は急降下の急路だ

▼足場の悪い岩場を慎重に慎重に下りてゆく

▼下降途中で眺めた秡川コースの神楽ヶ峰

▼下降途中から振り返って見上げたテーブルマウンテンの縁

▼下降途中で眺めた谷川連峰の平標山と仙ノ倉山

▼これも下降途中で眺めた越後三山

▼樹林帯まで下ってくるとカツラの巨木が目立ってくる

▼ようやくサゴイ沢の鉄橋の降り立つがこの先標高差100mの登りが待っていた

▼この急斜面を登り切ると赤倉山経由の周回コース分岐となりあとは下降のみだ

▼清津川の近くにあったなんでコーなったブナの木

▼下りてからの泊りは湯舟が三つもある赤湯温泉一軒でなる温泉宿の

山口館さんにお世話になった

▼赤湯の露天風呂でトンボのリボンを頭に飾り日向ぼっこを楽しんでいたアオちゃん

▼赤湯温泉山口館のお姉さんと記念撮影をして宿を後にする

▼宿からもまだ山道が続きこんな邪魔者も通行の妨げになっていた

▼枯れ木を弄りまわしたのはハチの巣目的の熊だろうなぁ~

▼最終の鉄橋の棒沢橋を渡ると間もなく林道に飛び出る

▼林道終点に飛び出るが、林道の横のキノコに夢中で歩は進まず

▼旨い沢水と言われる林道途中の水場

▼車を置いた小日橋が見えてきた、長い山旅もいよいよフィニッシュを迎える

▼車止めともなっている小日橋

▼道すがら見られた花や木の実やキノコ類

セクション10は日本百名山の苗場山をめざすコースだ(^_-)-☆

▼初日は移動のみで大赤沢にて信州そばを食する

▼泊り場の民宿へ向かう前に温泉の宝庫、秋山郷の屋敷温泉 秀清館にて入浴して向かう

▼宿に入る前時間がまだあるので明るいうちに登山口を確認しに行く

▼初日は長い移動日で登山口に最も近い小赤沢地区の苗場荘さんにお世話になった

▼まだ暗いうちに昨日下見をした登山口を出発する

▼4合目付近までまだヘッドランプが手放せない

▼樹間から眺めるモルゲンロートに照らされた鳥甲山

▼次第に傾斜はきつくなってゆきクサリ場も現れる

▼樹林帯を抜け出ると視界はいっぺんに開けて信越トレイルの続きの関田山脈が足下に横たわる

▼草原に飛び出ると鳥甲山越しに真一文字に立ち並ぶ北アルプスが目に飛び込んでくる

▼苗場山の山頂部にはテーブルマウンテンの広大な湿原が広がっている

▼あまり見る機会の少ない西側からの北アルプス連山と妙高火打山

▼山頂に向かってどこまでも延びる湿原の木道

▼木道に乗ると急登はなく緩やかな湿原の闊歩が始まる

▼山頂部湿原にはおびただしい数の神の田んぼがちりばめられている

▼後を振り返ると奥志賀の岩菅山がドーンと見えていた

▼ワタスゲ飾る木道の先にようやく山頂に立つ苗場山頂ヒュッテが見えてきた

▼山頂直下には信仰の山だけにレリーフやら役行者などの碑が多く立ち並ぶ

▼青空のもと日本百名山のひとつの苗場山の山頂に到着です(^_-)-☆

▼山頂を後に振り返って見れば苗場山頂ヒュッテの屋根の上には腰を下ろした二人の姿が

▼広大な山頂部湿原からの眺めは素晴らしく佐武流山や白砂山がすぐ目の前だ

▼佐武流山の右肩奥には浅間山が望める(^^♪

▼ワタスゲの果穂越しに眺めた平標山と谷川連山

▼テーブルマウンテン木道終端付近から名残惜しそうに山頂部を振り返って見る

▼テーブルマウンテン終端から先は急降下の急路だ

▼足場の悪い岩場を慎重に慎重に下りてゆく

▼下降途中で眺めた秡川コースの神楽ヶ峰

▼下降途中から振り返って見上げたテーブルマウンテンの縁

▼下降途中で眺めた谷川連峰の平標山と仙ノ倉山

▼これも下降途中で眺めた越後三山

▼樹林帯まで下ってくるとカツラの巨木が目立ってくる

▼ようやくサゴイ沢の鉄橋の降り立つがこの先標高差100mの登りが待っていた

▼この急斜面を登り切ると赤倉山経由の周回コース分岐となりあとは下降のみだ

▼清津川の近くにあったなんでコーなったブナの木

▼下りてからの泊りは湯舟が三つもある赤湯温泉一軒でなる温泉宿の

山口館さんにお世話になった

▼赤湯の露天風呂でトンボのリボンを頭に飾り日向ぼっこを楽しんでいたアオちゃん

▼赤湯温泉山口館のお姉さんと記念撮影をして宿を後にする

▼宿からもまだ山道が続きこんな邪魔者も通行の妨げになっていた

▼枯れ木を弄りまわしたのはハチの巣目的の熊だろうなぁ~

▼最終の鉄橋の棒沢橋を渡ると間もなく林道に飛び出る

▼林道終点に飛び出るが、林道の横のキノコに夢中で歩は進まず

▼旨い沢水と言われる林道途中の水場

▼車を置いた小日橋が見えてきた、長い山旅もいよいよフィニッシュを迎える

▼車止めともなっている小日橋

▼道すがら見られた花や木の実やキノコ類