あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(02/28)

(02/15)

(02/15)

(01/30)

(01/29)

ブログ内検索

最新コメント

[01/15 JosephduG]

[12/17 JosephduG]

[12/08 JosephduG]

[12/06 瑞士首都]

[11/11 DwayneLyday]

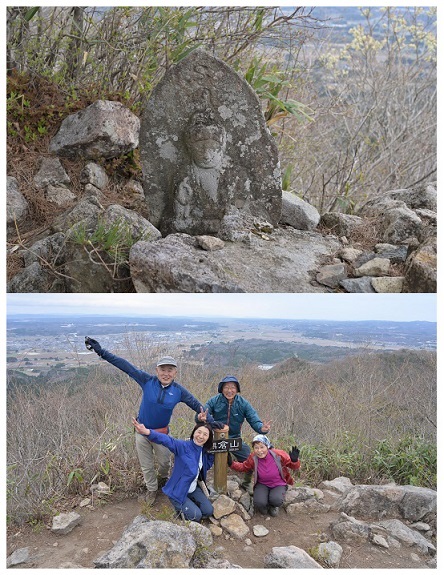

懐かしき里山・薬莱山(加美富士)553mと荒沢湿原

◆2021年4月24日(土):先週の土曜が悪天候で今日に延期した

どこから見ても円錐形でキレイに目立つ薬莱山です。

宮城県立自然公園、船形連峰の一部のようです。

好天が続く土曜という事もあってファミリー登山者が多く目立った。

▼表登山口には大きな駐車場が整備されていて

ファミリー向けスキー場や、レジャー施設も有る素敵な所だ

▼今回は南相馬市からの人も~

▼急こう配の登山道には話題の階段が( ;∀;)ヒャー

▼丁寧な50段ずつの案内板がありようやくここで終わり(^^♪

▼ホッとしたら、まずは南峰にある神社にお参りを!!

▼姥神様はキレイな服をまとい(^^♪

何故かハサミが何丁も納められていた

▼平らな水田が広がる大崎平野が展望に

南にはすぐ近い所に雪の残る船形山が!北には栗駒山だ

▼春のイイ登山日和です

途中にはタラノメも出ていた(*^-^*)

▼山頂にはまだ新しく立派過ぎる

▼今年はどこに行っても春の花に出会う

▼荒沢湿原に足を伸ばしたが水芭蕉は遅かった

▼一周で3km以上あるので運動には持ってこい

▼花の当たり年で・・・

▼田谷地沼をグルーっと回る

▼ただ熊棚が多く見られか、かなりの頭数がいそうだ(-"-)

*10万株の水芭蕉といってたが、今年の天気にはナカナカ見頃が

当たらず残念だ((+_+))

どこから見ても円錐形でキレイに目立つ薬莱山です。

宮城県立自然公園、船形連峰の一部のようです。

好天が続く土曜という事もあってファミリー登山者が多く目立った。

▼表登山口には大きな駐車場が整備されていて

ファミリー向けスキー場や、レジャー施設も有る素敵な所だ

▼今回は南相馬市からの人も~

▼急こう配の登山道には話題の階段が( ;∀;)ヒャー

▼丁寧な50段ずつの案内板がありようやくここで終わり(^^♪

▼ホッとしたら、まずは南峰にある神社にお参りを!!

▼姥神様はキレイな服をまとい(^^♪

何故かハサミが何丁も納められていた

▼平らな水田が広がる大崎平野が展望に

南にはすぐ近い所に雪の残る船形山が!北には栗駒山だ

▼春のイイ登山日和です

途中にはタラノメも出ていた(*^-^*)

▼山頂にはまだ新しく立派過ぎる

▼今年はどこに行っても春の花に出会う

▼荒沢湿原に足を伸ばしたが水芭蕉は遅かった

▼一周で3km以上あるので運動には持ってこい

▼花の当たり年で・・・

▼田谷地沼をグルーっと回る

▼ただ熊棚が多く見られか、かなりの頭数がいそうだ(-"-)

*10万株の水芭蕉といってたが、今年の天気にはナカナカ見頃が

当たらず残念だ((+_+))

咲き誇る桜林の林床を埋め尽くす大林ふるさとの山/三島町

◆2021年4月20日(火):この様な時期に泊まりで行くのは( ;∀;)

なかなか出来なくて、、、

でも「近くても素晴らしい所が有る」と言う訳で三島町に出かけ

た。

▼大林ふるさとの山の入口にて入口からもうカタクリがビッシリ

咲いている

▼遊歩道に入るとカタクリとオオヤマザクラのコラボレーション

▼カタクリの群落の頭上にはこんな熊棚まで

▼青空に映えるオオヤマザクラの花

▼さすがはスプリングエフェメラル、太い木の林床に咲いていた

▼今年はカタクリの当たり年か、どこも大群落が見られた

▼広い公園内は行けども行けどもカタクリが尽きない

▼桜とカタクリのコンビネーションが最高

▼公園内のベンチに座り込んでここを動きたくないと、のたまう

▼周辺の林の中にはタムシバが清楚な花を咲かせていた

▼今年は花を求めて何度カタクリを見たことやら

▼林の中の公園内をゆっくりと散策する

▼昼食は柳津町の有名なそば処のふなきへ

▼「ふなき」にて天高遠を食する、辛いが旨い

▼午後からは時間に余裕がありちょうど見ごろを迎えた川桁の

観音寺川の桜並木を見物する

▼ちょうど見ごろを迎えておりラッキー

▼まだ散る気配はなかった桜並木

▼桜は観音寺川に沿って植えられており、その川縁を散策できるのが良い

▼みんなゆっくりと川縁を歩いていた

▼磐梯山を桜越しにあしらう

▼観音寺のシダレザクラも満開で見ごろだった

▼観音寺の雰囲気α山門にてパチリ

▼大林ふるさとの山に咲いていた春の花々

ーーーーーーーーーーーーーー5月のプランですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6(木)-8:青森 東北百名山の吹越烏帽子、稀産種が咲く梵珠山

奥羽山脈起点の山など津軽の山旅

12(水)-14:奥会津 駒ノ小屋~三岩岳へ大雪原の縦走

前日は桧枝岐歌舞伎の鑑賞

17(月) :会津若松 猪苗代湖の大展望・背炙高原トレッキング

20(木)-21:庄内 奇峰怪峰立ち並ぶ、東北百名山の摩耶山と

展望素晴らしい温海岳

26(水)-27:栃木足尾 アズマシャクナゲの大群落に出会う奥袈裟丸山

大展望の横根山1,372mへ

*今後のコロナ状況により中止する場合も有ります

なかなか出来なくて、、、

でも「近くても素晴らしい所が有る」と言う訳で三島町に出かけ

た。

▼大林ふるさとの山の入口にて入口からもうカタクリがビッシリ

咲いている

▼遊歩道に入るとカタクリとオオヤマザクラのコラボレーション

▼カタクリの群落の頭上にはこんな熊棚まで

▼青空に映えるオオヤマザクラの花

▼さすがはスプリングエフェメラル、太い木の林床に咲いていた

▼今年はカタクリの当たり年か、どこも大群落が見られた

▼広い公園内は行けども行けどもカタクリが尽きない

▼桜とカタクリのコンビネーションが最高

▼公園内のベンチに座り込んでここを動きたくないと、のたまう

▼周辺の林の中にはタムシバが清楚な花を咲かせていた

▼今年は花を求めて何度カタクリを見たことやら

▼林の中の公園内をゆっくりと散策する

▼昼食は柳津町の有名なそば処のふなきへ

▼「ふなき」にて天高遠を食する、辛いが旨い

▼午後からは時間に余裕がありちょうど見ごろを迎えた川桁の

観音寺川の桜並木を見物する

▼ちょうど見ごろを迎えておりラッキー

▼まだ散る気配はなかった桜並木

▼桜は観音寺川に沿って植えられており、その川縁を散策できるのが良い

▼みんなゆっくりと川縁を歩いていた

▼磐梯山を桜越しにあしらう

▼観音寺のシダレザクラも満開で見ごろだった

▼観音寺の雰囲気α山門にてパチリ

▼大林ふるさとの山に咲いていた春の花々

ーーーーーーーーーーーーーー5月のプランですーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6(木)-8:青森 東北百名山の吹越烏帽子、稀産種が咲く梵珠山

奥羽山脈起点の山など津軽の山旅

12(水)-14:奥会津 駒ノ小屋~三岩岳へ大雪原の縦走

前日は桧枝岐歌舞伎の鑑賞

17(月) :会津若松 猪苗代湖の大展望・背炙高原トレッキング

20(木)-21:庄内 奇峰怪峰立ち並ぶ、東北百名山の摩耶山と

展望素晴らしい温海岳

26(水)-27:栃木足尾 アズマシャクナゲの大群落に出会う奥袈裟丸山

大展望の横根山1,372mへ

*今後のコロナ状況により中止する場合も有ります

オボコンベ周回と愛らしい7つの峰/七ツ森全山縦走

◆2021年4月13日(火)~14日:コロナ禍であんまり遠出はせずに

隣県、それに調度花々が咲き始め~それにチョット♨なんかが

あればと言う事で今回になった。

麓では桜も終わり新緑の素晴らしい季節(*^-^*)

▼744m峰を送電線鉄塔越しに見る

▼急登ををあえぎあえぎ登った後の一服は格別だなぁ~

▼桐ノ目山711mまでの急登はまだまだ続く

▼木々の間から見えた仙台神室山

▼桐ノ目山からの下降も急坂が続く( ;∀;)

▼オボコンベの山頂直下の急登から見た蔵王の雁戸山など

▼狭いオボコンベの山頂にて

▼オボコンベの頂上から見た先ほど踏んだばかりの桐ノ目山

オボコンベは山頂直下にある石橋のマンモス岩が有名

▼帰路は滑が続く沢伝いに、スリップに注意して

▼今回のお宿は七ツ森に最も近い台ヶ森温泉山野川旅館に

お世話になった

▼2日目はいよいよ七ツ森全山駈ける七薬師掛け、その入口にて

▼入口には厳重なイノシシの侵入防止ゲートが掛けられていた

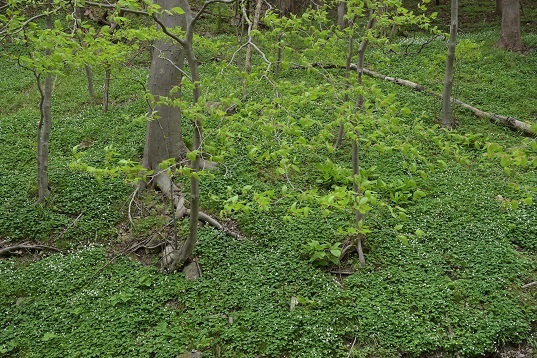

▼登山道に入ると今まで見たこともないほどのニリンソウの

大群落に出会った、ラッキー~

▼現地調達型ストックを持って

▼まずは一番低いたがら森へ

▼巡礼二番手は遂倉山(とがくらやま)、三等三角点と展望台が

置かれていた

▼鎌倉山頂上直下には天保十三年(西暦1843年)にお経が刻まれた

石碑が立っている

▼鎌倉山の薬師様は屋根の下に納められていた

▼蜂倉山の途中の岩場から振り返って見た遂倉山(右)と鎌倉山

▼蜂倉山の途中に現れたきわどい岩場、慎重に通過する

▼蜂倉山の途中で春の恵みを少しいただく

▼蜂倉山は薬師様も一緒に写真に納まる

▼大倉山への途中から振り返って見た蜂倉山

▼薬師様巡礼5番目は大倉山だ

▼大倉山からの下降は長い長いロープ頼りに下りる

▼撫倉山の頂上直下の岩場にはハシゴとクサリがかけられている

▼六番目の撫倉山(なでくらやま)は七つの峰の中で最も高く

展望も非常によい

▼七座目の薬師様は松倉山だ、山頂には一等三角点が置かれている

▼最後の松倉山からの下降は急坂だが周りはニリンソウの

大群落、が見る余裕はない

▼意外に七ツ森は花の山でニリンソウの大群落に皆さん驚く、

杉林に入ってしまえば巡礼は終わりだ

▼オボコンベと七ツ森に咲く春の花々、さあ幾つ解るかな

*初日のオボコンベはだれ一人出会わない静かさを満喫しました(^^♪

ーーーーーーーーーーーー飯豊の石転び沢・大雪渓にチャレンジしますーーーーーーーーー

☆6月残雪の具合を見て2泊3日で実施予定

アイゼン、ピッケル利用

☆ご希望お寄せ下さい

隣県、それに調度花々が咲き始め~それにチョット♨なんかが

あればと言う事で今回になった。

麓では桜も終わり新緑の素晴らしい季節(*^-^*)

▼744m峰を送電線鉄塔越しに見る

▼急登ををあえぎあえぎ登った後の一服は格別だなぁ~

▼桐ノ目山711mまでの急登はまだまだ続く

▼木々の間から見えた仙台神室山

▼桐ノ目山からの下降も急坂が続く( ;∀;)

▼オボコンベの山頂直下の急登から見た蔵王の雁戸山など

▼狭いオボコンベの山頂にて

▼オボコンベの頂上から見た先ほど踏んだばかりの桐ノ目山

オボコンベは山頂直下にある石橋のマンモス岩が有名

▼帰路は滑が続く沢伝いに、スリップに注意して

▼今回のお宿は七ツ森に最も近い台ヶ森温泉山野川旅館に

お世話になった

▼2日目はいよいよ七ツ森全山駈ける七薬師掛け、その入口にて

▼入口には厳重なイノシシの侵入防止ゲートが掛けられていた

▼登山道に入ると今まで見たこともないほどのニリンソウの

大群落に出会った、ラッキー~

▼現地調達型ストックを持って

▼まずは一番低いたがら森へ

▼巡礼二番手は遂倉山(とがくらやま)、三等三角点と展望台が

置かれていた

▼鎌倉山頂上直下には天保十三年(西暦1843年)にお経が刻まれた

石碑が立っている

▼鎌倉山の薬師様は屋根の下に納められていた

▼蜂倉山の途中の岩場から振り返って見た遂倉山(右)と鎌倉山

▼蜂倉山の途中に現れたきわどい岩場、慎重に通過する

▼蜂倉山の途中で春の恵みを少しいただく

▼蜂倉山は薬師様も一緒に写真に納まる

▼大倉山への途中から振り返って見た蜂倉山

▼薬師様巡礼5番目は大倉山だ

▼大倉山からの下降は長い長いロープ頼りに下りる

▼撫倉山の頂上直下の岩場にはハシゴとクサリがかけられている

▼六番目の撫倉山(なでくらやま)は七つの峰の中で最も高く

展望も非常によい

▼七座目の薬師様は松倉山だ、山頂には一等三角点が置かれている

▼最後の松倉山からの下降は急坂だが周りはニリンソウの

大群落、が見る余裕はない

▼意外に七ツ森は花の山でニリンソウの大群落に皆さん驚く、

杉林に入ってしまえば巡礼は終わりだ

▼オボコンベと七ツ森に咲く春の花々、さあ幾つ解るかな

*初日のオボコンベはだれ一人出会わない静かさを満喫しました(^^♪

ーーーーーーーーーーーー飯豊の石転び沢・大雪渓にチャレンジしますーーーーーーーーー

☆6月残雪の具合を見て2泊3日で実施予定

アイゼン、ピッケル利用

☆ご希望お寄せ下さい

スノーシューで遊ぶ奥只見の要所//日向倉山1,430m

◆2021年4月7日(水)~8日:春4月からのプラン第2弾は「雪と遊ぶ」

奥只見の要所/日向倉山1,430mだ!!

この時期は只見町からは入れず、関越道小出ICからとなる

▼数年ぶりの銀山平の日向倉山、初日の足慣らしは小出の

裏山の鳴倉山へ

▼マンサクの花が残雪に映える

▼登るにつれ黒禿山越しに越後三山の八海山の姿が現れてきた

▼豪雪地ならではで、里山ながら登りだせばすぐに視界は

一気に開ける

▼さすがは里山もうブナの新緑が輝きだしている

▼裏山らしく足元には小出の町並みがまだ雪を載せて開けている

▼山頂からは越後三山が見渡せる

▼尾根に咲いていたタムシバの花

▼なんともうコシアブラが食い頃ではないか

▼先週の角田山の大群落もいいが、ひっそり一輪咲く

カタクリも味わいがあっていい

▼前回同様今回も湯之谷温泉こだま旅館さんにお世話になった、

当然こんなご時世で我々だけの貸し切りだ

▼こだま旅館の窓から眺めた夕方と朝方の越後駒

▼2日目の本番天候が悪くなる予報だったがまずは快晴

▼身支度が整ったらうずたかく積もった残雪に乗り歩き出す

▼歩き出しは林の中の急登アイゼンを効かせ高度を上げる

▼高度を上げ林を抜けると尾根に出て背後にもう荒沢岳が見えてくる

▼荒沢岳の全容が見える稜線でまったりと一息入れる

▼時々立ち止まって越後駒と中岳と荒沢岳を見やる、

なかなか歩が進まない

▼前方に日向倉山の山頂を眺めながら豊富な残雪を踏んで

急登へと向かう

▼途中で見たブナの木に宿るヤドリギ

▼パノラマの大展望が得られる山頂からの眺めまずは

ボリュームある越後駒

▼快晴の中無事山頂に着きました背後は越後三山の駒と

中ノ岳と荒沢岳

▼山頂からの大展望次は岳人憧れの会津アルプスの会津丸山岳

▼山頂からの展望 越後駒から檜廊下で繋がる中ノ岳

▼独特の姿をした尾瀬の名峰の燧ヶ岳も眺められる

▼やはり何と言っても大迫力の荒沢岳が目の前に迫る

▼奥只見湖越しに眺めた会津駒ケ岳

▼下降途中で出会ったブナの根明けいまだに2mは積もっている

▼下の安全を確認したらシリ(尻)セード

▼雪の状態がすこぶるよく早めに下山できたので奥只見ダム

を見学する

*さすがここも豪雪地帯です

まだまだ残った雪がこの固さでこれだけ有ります(*^-^*)

ーーーーーーーーーーーこれから4月、5月のプランーーーーーーーーーーーー

「4月」

13(火)-14:宮城オボコンベ山と七ツ森の全山縦走

17(土) :宮城、薬莱山(加美富士)と荒沢湿原の水芭蕉

20(火) :三島町、大林ふるさとの山・カタクリ群生

26(月)-27 :南魚沼、カタクリ埋め尽くす坂戸山、六万騎山

「5月」

6(木)-8 :東北百名山の吹越烏帽子、梵珠山など津軽の山

12(水)-14:桧枝岐歌舞伎と会津駒ケ岳ほか

17(月) :猪苗代湖の大展望、背炙山トレッキング

20(木)-21:山形庄内の摩耶山1,020mと温海温泉泊の温海岳

26(水)-27:栃木足尾のあずまシャクナゲ大群落の奥袈裟丸ほか

アキ席有れば誰でも参加できます

◇◇詳細お問合せ下さい あだたら登山学校 安部孝夫

090-2028-9077 ✉yama-tabi50515@ezwab.ne.jp

奥只見の要所/日向倉山1,430mだ!!

この時期は只見町からは入れず、関越道小出ICからとなる

▼数年ぶりの銀山平の日向倉山、初日の足慣らしは小出の

裏山の鳴倉山へ

▼マンサクの花が残雪に映える

▼登るにつれ黒禿山越しに越後三山の八海山の姿が現れてきた

▼豪雪地ならではで、里山ながら登りだせばすぐに視界は

一気に開ける

▼さすがは里山もうブナの新緑が輝きだしている

▼裏山らしく足元には小出の町並みがまだ雪を載せて開けている

▼山頂からは越後三山が見渡せる

▼尾根に咲いていたタムシバの花

▼なんともうコシアブラが食い頃ではないか

▼先週の角田山の大群落もいいが、ひっそり一輪咲く

カタクリも味わいがあっていい

▼前回同様今回も湯之谷温泉こだま旅館さんにお世話になった、

当然こんなご時世で我々だけの貸し切りだ

▼こだま旅館の窓から眺めた夕方と朝方の越後駒

▼2日目の本番天候が悪くなる予報だったがまずは快晴

▼身支度が整ったらうずたかく積もった残雪に乗り歩き出す

▼歩き出しは林の中の急登アイゼンを効かせ高度を上げる

▼高度を上げ林を抜けると尾根に出て背後にもう荒沢岳が見えてくる

▼荒沢岳の全容が見える稜線でまったりと一息入れる

▼時々立ち止まって越後駒と中岳と荒沢岳を見やる、

なかなか歩が進まない

▼前方に日向倉山の山頂を眺めながら豊富な残雪を踏んで

急登へと向かう

▼途中で見たブナの木に宿るヤドリギ

▼パノラマの大展望が得られる山頂からの眺めまずは

ボリュームある越後駒

▼快晴の中無事山頂に着きました背後は越後三山の駒と

中ノ岳と荒沢岳

▼山頂からの大展望次は岳人憧れの会津アルプスの会津丸山岳

▼山頂からの展望 越後駒から檜廊下で繋がる中ノ岳

▼独特の姿をした尾瀬の名峰の燧ヶ岳も眺められる

▼やはり何と言っても大迫力の荒沢岳が目の前に迫る

▼奥只見湖越しに眺めた会津駒ケ岳

▼下降途中で出会ったブナの根明けいまだに2mは積もっている

▼下の安全を確認したらシリ(尻)セード

▼雪の状態がすこぶるよく早めに下山できたので奥只見ダム

を見学する

*さすがここも豪雪地帯です

まだまだ残った雪がこの固さでこれだけ有ります(*^-^*)

ーーーーーーーーーーーこれから4月、5月のプランーーーーーーーーーーーー

「4月」

13(火)-14:宮城オボコンベ山と七ツ森の全山縦走

17(土) :宮城、薬莱山(加美富士)と荒沢湿原の水芭蕉

20(火) :三島町、大林ふるさとの山・カタクリ群生

26(月)-27 :南魚沼、カタクリ埋め尽くす坂戸山、六万騎山

「5月」

6(木)-8 :東北百名山の吹越烏帽子、梵珠山など津軽の山

12(水)-14:桧枝岐歌舞伎と会津駒ケ岳ほか

17(月) :猪苗代湖の大展望、背炙山トレッキング

20(木)-21:山形庄内の摩耶山1,020mと温海温泉泊の温海岳

26(水)-27:栃木足尾のあずまシャクナゲ大群落の奥袈裟丸ほか

アキ席有れば誰でも参加できます

◇◇詳細お問合せ下さい あだたら登山学校 安部孝夫

090-2028-9077 ✉yama-tabi50515@ezwab.ne.jp

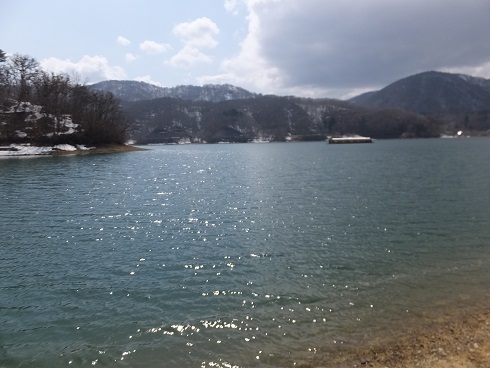

いよいよスタート!!裏磐梯トレッキング

◆2021年4月3日(土):福島県も桜の満開宣言が数日前に・・・

やはりコロナ自粛と冬場の運動不足でカラダが重い( ;∀;)

あそこに行きたい・・あの山に登りたい~

これから今年の動きを考えると、どうかな?

と言う事でまずは足慣らしで。

裏磐梯となるとすぐ五色沼に足が向くが、もっと有ります

今回は桧原湖の周辺を歩いてみました。

▼ブルー色鮮やかなヤリスの新車で来て頂きましたKさん

を真ん中に

▼まずは湖沼群を訪ねた、既に水芭蕉が芽を出して

▼残雪は残るが間もなく雪解けするだろう

▼中瀬沼は磐梯山の絶景が望める・・・いい風景だ

▼休憩、シャッタータイム

▼奇妙な風景だ!!水中に鳥居が頭を出している

明治の中頃、磐梯山の噴火で桧原湖が誕生した際、沈んだ

桧原部落の神社が今の季節出てくる

▼参拝道の両脇の杉の大木も残る

▼吾妻連峰の西大巓も・・(^^♪

▼人気の山塩ラーメンはウマかった(^.^)

▼半島が伸びる先に堂場山へ!!

まだ雪が残る

▼小さな沢を2本渡る

▼グチャグチャに曲がったブナの大木が残る

この付近にお城が有ったそうだ(伊達氏に滅ばされた

穴沢氏の岩山城・・・)

▼標識も看板も有りませんがここが堂場山頂899m

▼半島の先端まで湖畔を歩いてみた

▼つい先日までワカサギ釣りで営業していた釣り船がまだ

▼駐車スペースに戻る

*北塩原村には会津若松と米沢を結ぶ「会津米沢街道」の

14里(56km)が有ります。桧原銀山あり

戦国の戦いあり~

明治21年に磐梯山噴火でその街道の一部が湖底に沈んだ

「歴史の道」を歩いてみては如何でしょうか?

やはりコロナ自粛と冬場の運動不足でカラダが重い( ;∀;)

あそこに行きたい・・あの山に登りたい~

これから今年の動きを考えると、どうかな?

と言う事でまずは足慣らしで。

裏磐梯となるとすぐ五色沼に足が向くが、もっと有ります

今回は桧原湖の周辺を歩いてみました。

▼ブルー色鮮やかなヤリスの新車で来て頂きましたKさん

を真ん中に

▼まずは湖沼群を訪ねた、既に水芭蕉が芽を出して

▼残雪は残るが間もなく雪解けするだろう

▼中瀬沼は磐梯山の絶景が望める・・・いい風景だ

▼休憩、シャッタータイム

▼奇妙な風景だ!!水中に鳥居が頭を出している

明治の中頃、磐梯山の噴火で桧原湖が誕生した際、沈んだ

桧原部落の神社が今の季節出てくる

▼参拝道の両脇の杉の大木も残る

▼吾妻連峰の西大巓も・・(^^♪

▼人気の山塩ラーメンはウマかった(^.^)

▼半島が伸びる先に堂場山へ!!

まだ雪が残る

▼小さな沢を2本渡る

▼グチャグチャに曲がったブナの大木が残る

この付近にお城が有ったそうだ(伊達氏に滅ばされた

穴沢氏の岩山城・・・)

▼標識も看板も有りませんがここが堂場山頂899m

▼半島の先端まで湖畔を歩いてみた

▼つい先日までワカサギ釣りで営業していた釣り船がまだ

▼駐車スペースに戻る

*北塩原村には会津若松と米沢を結ぶ「会津米沢街道」の

14里(56km)が有ります。桧原銀山あり

戦国の戦いあり~

明治21年に磐梯山噴火でその街道の一部が湖底に沈んだ

「歴史の道」を歩いてみては如何でしょうか?