あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(07/03)

(06/15)

(06/14)

(06/13)

(06/11)

ブログ内検索

最新コメント

[06/15 トシエ]

[01/14 トシエ]

[01/02 丸山 吉子]

[11/09 NONAME]

[09/02 丸山吉子]

「私も歩ける低山の魅力」いわき市の明神山、朝日山

■2025年4月17日(木)~18日:低い山でも自然の魅力がイッパイ!!

それも平日だとダレ一人出会わない「貸切独り占め」です。

長かった冬も、あっという間に桜の季節に!!

暖かいいわき市と隣の北茨城市に出掛けました(^^♪

▼まずは明神山752mです

▼登山口の桜は散り加減

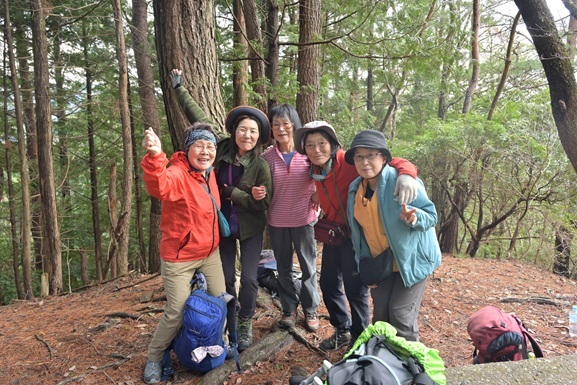

▼参加の皆さん

▼杉の大木が多いがこれは夫婦杉

▼誰もいない山頂で早々のランチタイム、遠く勿来の海が見えるが

今日はかすんでいます

▼山頂付近におかしな木がありました、全身コブがボコボコ((+_+))

▼腹もふくれて下山体制

▼春の使者が一斉にお出迎え(^^♪

▼子宝に恵まれますようにの大木(笑)

▼登山口付近は花、花、花だ!!

▼春の香りの山菜を少々頂きながらの下山です

▼今日の2山目は鮫川村の朝日山

手入れの行き届いた登山道はコバイケイソウが!!

▼あっという間に山頂で!!富士山も見えるそうだが・・・

▼村で一番に朝日が見えるのがここらしい(^^♪

▼今夜の宿は「田人おふくろの宿」料理も清潔な室内も、

そして大きな風呂に大満足!(^^)!モチロン盛り上がりました・

参加のSさんの入れてくれた抹茶が旨かった(^^♪

▼さあ2日目のスタート!!

▼花園神社は歴史、風格の高い神社だ

▼こぶ杉とシャクナゲが満開

▼茨城県の最高峰、栄蔵室881mへ

▼イキイキと

▼富士山が展望出来るというデッキを過ぎれば山頂はすぐ

▼次の目標は花園山だ!!

▼馬酔木の咲く山頂へ

▼春の使者がアチコチに

*「私にも歩ける低山の魅力」をいっぱいに満喫した2日間でした。

ーーーーーーーーーーーお知らせーーーーーーーーーー

◇7月9日(水)~11日の「リベンジ日本百名山の焼岳2,455m」は

噴火活動が変動していますので中止とします。

既に申込された方には別途連絡します。

◇「JRローカル線を乗り継いでの旅」

4月予定でしたが只見線が大雪、除雪のため延期して

いましたが

6月8日(日)~3泊4日に実施となります。

コースは会津若松から只見線で新潟県小出~信越本線

で日本海の柏崎へ!!、越後線で寺泊、弥彦線で弥彦~新潟へ

新津、磐越西線で喜多方、会津若松まで各地の名所、ハイキング

コースを回ります、登山に自信のない方でも楽しめます。

今、地方鉄道は人口減少、少子高齢化、自動車の増加などで

路線廃止、縮小が続いています。いつあの鉄道が無くなって

しまうのか心配です。

*参加者募集します(数名)

それも平日だとダレ一人出会わない「貸切独り占め」です。

長かった冬も、あっという間に桜の季節に!!

暖かいいわき市と隣の北茨城市に出掛けました(^^♪

▼まずは明神山752mです

▼登山口の桜は散り加減

▼参加の皆さん

▼杉の大木が多いがこれは夫婦杉

▼誰もいない山頂で早々のランチタイム、遠く勿来の海が見えるが

今日はかすんでいます

▼山頂付近におかしな木がありました、全身コブがボコボコ((+_+))

▼腹もふくれて下山体制

▼春の使者が一斉にお出迎え(^^♪

▼子宝に恵まれますようにの大木(笑)

▼登山口付近は花、花、花だ!!

▼春の香りの山菜を少々頂きながらの下山です

▼今日の2山目は鮫川村の朝日山

手入れの行き届いた登山道はコバイケイソウが!!

▼あっという間に山頂で!!富士山も見えるそうだが・・・

▼村で一番に朝日が見えるのがここらしい(^^♪

▼今夜の宿は「田人おふくろの宿」料理も清潔な室内も、

そして大きな風呂に大満足!(^^)!モチロン盛り上がりました・

参加のSさんの入れてくれた抹茶が旨かった(^^♪

▼さあ2日目のスタート!!

▼花園神社は歴史、風格の高い神社だ

▼こぶ杉とシャクナゲが満開

▼茨城県の最高峰、栄蔵室881mへ

▼イキイキと

▼富士山が展望出来るというデッキを過ぎれば山頂はすぐ

▼次の目標は花園山だ!!

▼馬酔木の咲く山頂へ

▼春の使者がアチコチに

*「私にも歩ける低山の魅力」をいっぱいに満喫した2日間でした。

ーーーーーーーーーーーお知らせーーーーーーーーーー

◇7月9日(水)~11日の「リベンジ日本百名山の焼岳2,455m」は

噴火活動が変動していますので中止とします。

既に申込された方には別途連絡します。

◇「JRローカル線を乗り継いでの旅」

4月予定でしたが只見線が大雪、除雪のため延期して

いましたが

6月8日(日)~3泊4日に実施となります。

コースは会津若松から只見線で新潟県小出~信越本線

で日本海の柏崎へ!!、越後線で寺泊、弥彦線で弥彦~新潟へ

新津、磐越西線で喜多方、会津若松まで各地の名所、ハイキング

コースを回ります、登山に自信のない方でも楽しめます。

今、地方鉄道は人口減少、少子高齢化、自動車の増加などで

路線廃止、縮小が続いています。いつあの鉄道が無くなって

しまうのか心配です。

*参加者募集します(数名)

近畿の最高峰、八経ヶ岳と吉野山

■2025年4月1日(火)~4日:4月から8月までの新しい「春夏プラン」

のトップバッターです。

今年は全国的な大雪で「近畿の最高峰」はどれだけの雪が残るか?

心配でしたが・・・

▼奈良県吉野山と大峰山へ新幹線を乗り継ぎ京都へ向かう

▼東北新幹線から東海道新幹線に東京駅集合で乗り継ぐ

▼インバウンドで大賑わいの京都駅に到着、昼食を済ませて車を借りるべくレンタカー会社へ

▼いったん宿に入ってから天川村村営の洞川日帰り温泉へと向かった

▼宿は3泊とも天川村の民宿あおばさんにお世話になった、初日のごちそうは牡丹鍋だ

▼次の日はまだ暗いうちから日本百名山で大峰山最高峰の八経ヶ岳へと向かう

▼登山口から7・1㎞手前に車止めゲートが行く手を阻み標高差300m近い高度を

歩いてあげてゆく(*_*)

▼布引谷二俣にあった弥山小屋のし尿をおとすモノレール小屋

▼車道の国道ではあるが傾斜は強く上部では弥山の稜線が眺められる

▼舗装路をタラタラと歩いて行者還トンネルの入り口の登山口へと向かう

▼一時間半歩いてようやく登山口に到着だ(^^♪,、ここからは山道だ!!

▼登山道に入り間もなく三角橋を渡り急路に取り付いて行く!!

▼尾根の開けたところから眺めた稲村ヶ岳と山上ヶ岳など

▼篤い信仰のエリアだけにいたるところにこんな風景が

▼近畿エリアとはいえ稜線に出るとまだ積雪が一面を覆っていた

▼ようやく前方上方に弥山と八経ヶ岳が望めた

▼急登への取り付き点の聖宝ノ宿跡に座する理源大師の像

▼後を振り返って紀伊半島の山々を俯瞰する

▼辿り来た奥駈道の弁天ノ森を足下に弥山まではもう少しだ

▼弥山の山頂に立つ弥山小屋はまだ営業はしていなかった

▼弥山の山頂からこれから行く八経ヶ岳を眺める

▼弥山を背後に八経ヶ岳の山頂直下を登る

▼日本百名山のひとつで近畿地方最高峰の八経ヶ岳にて、遠かったな~((+_+))

▼下降途中で出合った黄金のイス、イイスねー(^^)/

▼シャラノキが彩り添える斜面いっぱいに苔むすじゅうたんが広がる

▼急坂を下り終えて三角橋まで戻ってきました

▼また長い道のりが待つ車道に無事下り立ちました、あと一息だ

▼2日目の日帰り入浴は宿近くの天の川温泉センターへ

▼2日目の宿の夕食は串焼き風の自前の天ぷらだ、食べきれないくらいに多い

▼3日目は大峰山奥駈道起点の吉野山の縦走だ、吉野千本口からロープウェイの乗る

▼お土産屋が軒を連ねる車道を歩き出す、目的地の青根ヶ峰までは標高差550mほどある

▼ちょうど世界遺産の金峯山寺の金剛蔵王大権現の特別ご開帳だったので拝観させていただいた

▼金峯山寺の門前にて猿回しが演舞中で猿のカメラ目線がグットだ

▼今年は吉野山も桜の開花状況は遅れ気味でまだあまり咲いてはいなかった

▼吉野山の大きな標識の前で皆さんで一枚(^^♪

▼大峰山と吉野山36、金峯神社からは急路の山道になる

▼青根ヶ峰への入り口に置かれた奥駈道旧女人結界石

▼旧奥駈道の急斜面を登り切れば青根ヶ峯だ

▼奥駈道への入り口ともいえる青根ヶ峰山頂にて

▼下降途中に眺めたこれぞ吉野山、という景観!(^^)!

▼下降途中の茶屋にて小腹が空いたので腹ごしらえをする

▼下りもまた軒を連ねるお土産屋さんの中を通る

▼お土産屋の店先にはこんなカラフルなものまで並べられていた

▼今日も温泉の天の川温泉センターにて入浴を済ませる

▼3泊目の宿のごちそうはステーキだ、明日は帰るだけだ

▼最終日は帰るだけだが宿の近くの天河大弁財天神社の朝の御勤めに参列させていただいた

▼中にはイスが並べられておりお勤めが済むとお神酒が全員にふるまわれた

▼3泊お世話になった宿を発ち長い道のりを京都へと戻り車を返して駅構内にてランチタイムとした

▼往路同様新幹線を乗り継いで帰路の途に就く

*予定外の歩き、お疲れ様でした

今の磐梯吾妻スカイラインみたいに、車止めが有り入れないんです。

のトップバッターです。

今年は全国的な大雪で「近畿の最高峰」はどれだけの雪が残るか?

心配でしたが・・・

▼奈良県吉野山と大峰山へ新幹線を乗り継ぎ京都へ向かう

▼東北新幹線から東海道新幹線に東京駅集合で乗り継ぐ

▼インバウンドで大賑わいの京都駅に到着、昼食を済ませて車を借りるべくレンタカー会社へ

▼いったん宿に入ってから天川村村営の洞川日帰り温泉へと向かった

▼宿は3泊とも天川村の民宿あおばさんにお世話になった、初日のごちそうは牡丹鍋だ

▼次の日はまだ暗いうちから日本百名山で大峰山最高峰の八経ヶ岳へと向かう

▼登山口から7・1㎞手前に車止めゲートが行く手を阻み標高差300m近い高度を

歩いてあげてゆく(*_*)

▼布引谷二俣にあった弥山小屋のし尿をおとすモノレール小屋

▼車道の国道ではあるが傾斜は強く上部では弥山の稜線が眺められる

▼舗装路をタラタラと歩いて行者還トンネルの入り口の登山口へと向かう

▼一時間半歩いてようやく登山口に到着だ(^^♪,、ここからは山道だ!!

▼登山道に入り間もなく三角橋を渡り急路に取り付いて行く!!

▼尾根の開けたところから眺めた稲村ヶ岳と山上ヶ岳など

▼篤い信仰のエリアだけにいたるところにこんな風景が

▼近畿エリアとはいえ稜線に出るとまだ積雪が一面を覆っていた

▼ようやく前方上方に弥山と八経ヶ岳が望めた

▼急登への取り付き点の聖宝ノ宿跡に座する理源大師の像

▼後を振り返って紀伊半島の山々を俯瞰する

▼辿り来た奥駈道の弁天ノ森を足下に弥山まではもう少しだ

▼弥山の山頂に立つ弥山小屋はまだ営業はしていなかった

▼弥山の山頂からこれから行く八経ヶ岳を眺める

▼弥山を背後に八経ヶ岳の山頂直下を登る

▼日本百名山のひとつで近畿地方最高峰の八経ヶ岳にて、遠かったな~((+_+))

▼下降途中で出合った黄金のイス、イイスねー(^^)/

▼シャラノキが彩り添える斜面いっぱいに苔むすじゅうたんが広がる

▼急坂を下り終えて三角橋まで戻ってきました

▼また長い道のりが待つ車道に無事下り立ちました、あと一息だ

▼2日目の日帰り入浴は宿近くの天の川温泉センターへ

▼2日目の宿の夕食は串焼き風の自前の天ぷらだ、食べきれないくらいに多い

▼3日目は大峰山奥駈道起点の吉野山の縦走だ、吉野千本口からロープウェイの乗る

▼お土産屋が軒を連ねる車道を歩き出す、目的地の青根ヶ峰までは標高差550mほどある

▼ちょうど世界遺産の金峯山寺の金剛蔵王大権現の特別ご開帳だったので拝観させていただいた

▼金峯山寺の門前にて猿回しが演舞中で猿のカメラ目線がグットだ

▼今年は吉野山も桜の開花状況は遅れ気味でまだあまり咲いてはいなかった

▼吉野山の大きな標識の前で皆さんで一枚(^^♪

▼大峰山と吉野山36、金峯神社からは急路の山道になる

▼青根ヶ峰への入り口に置かれた奥駈道旧女人結界石

▼旧奥駈道の急斜面を登り切れば青根ヶ峯だ

▼奥駈道への入り口ともいえる青根ヶ峰山頂にて

▼下降途中に眺めたこれぞ吉野山、という景観!(^^)!

▼下降途中の茶屋にて小腹が空いたので腹ごしらえをする

▼下りもまた軒を連ねるお土産屋さんの中を通る

▼お土産屋の店先にはこんなカラフルなものまで並べられていた

▼今日も温泉の天の川温泉センターにて入浴を済ませる

▼3泊目の宿のごちそうはステーキだ、明日は帰るだけだ

▼最終日は帰るだけだが宿の近くの天河大弁財天神社の朝の御勤めに参列させていただいた

▼中にはイスが並べられておりお勤めが済むとお神酒が全員にふるまわれた

▼3泊お世話になった宿を発ち長い道のりを京都へと戻り車を返して駅構内にてランチタイムとした

▼往路同様新幹線を乗り継いで帰路の途に就く

*予定外の歩き、お疲れ様でした

今の磐梯吾妻スカイラインみたいに、車止めが有り入れないんです。

米沢栗子山系・万世大路隧道の氷筍を訪ねる

■2025年3月14日(金):

▼ほぼ恒例となっている冬の風物詩の萬世大路栗子隧道の氷筍見学ツアー

▼米沢の米沢採石場から歩き出すのだが入口まで除雪されていて便宜を図ってくれている

▼雪上でスノーシューを履いてほぼなだらかな車道跡をなぞるのだが時には

林内の急斜面のショートカットをしなければならない

▼林の合間から雪山が垣間見え春の訪れが近いことを告げていた

▼途中の橋の上に積もった積雪量は今までになく多く今冬は、どこも雪に

悩まされたようだ

▼途中から見た枝尾根のピーク

▼雪の多さゆえ林の雪庇さえせり出してきていた

▼車道跡に空いていた積雪5mは優にあるかと思われる深い穴((+_+))

▼萬世大路の上部に行くと栗子山系の稜線がきれいに見えだしてくる

▼周囲の斜面にはずり落ちそうな雪の壁がへばりついていた

▼隧道の入り口まで来たが第二世代のトンネルは判るが第一世代の隧道は見えない

▼第一世代隧道を探し当てて中に入るとありましたおびただしい数の氷筍が((+_+))

▼氷筍を背に皆さんで一枚(^^♪

▼次はバスも通り抜けた第二世代の大型隧道へと入って見る

▼奥には氷筍もできているが危険を考慮して氷柱手前で足を止めた((+_+))

▼張られたロープに架かるようにできてた大きな氷柱

▼隧道入口に掲げられていた銘板はもう古くなって今にも落下しそうだった

▼積雪量が多いためか周囲の急斜面は雪の壁がずり落ちそうになっている

▼雪質が良く早めに戻ることができた、雪上にてスノーシューを脱ぐ

▼米沢砕石所のプラント群の中に戻って車へと乗り込み帰るだけとなる

*ホント福島の市街地からわずかのところに、こんな素晴らしい歴史と

自然が合致した場所があるなんて!!

ビックリですよ!!

昔から福島と米沢は大きな交流があったのですね!(^^)!

来年はぜひ訪れてみて下さい。

▼ほぼ恒例となっている冬の風物詩の萬世大路栗子隧道の氷筍見学ツアー

▼米沢の米沢採石場から歩き出すのだが入口まで除雪されていて便宜を図ってくれている

▼雪上でスノーシューを履いてほぼなだらかな車道跡をなぞるのだが時には

林内の急斜面のショートカットをしなければならない

▼林の合間から雪山が垣間見え春の訪れが近いことを告げていた

▼途中の橋の上に積もった積雪量は今までになく多く今冬は、どこも雪に

悩まされたようだ

▼途中から見た枝尾根のピーク

▼雪の多さゆえ林の雪庇さえせり出してきていた

▼車道跡に空いていた積雪5mは優にあるかと思われる深い穴((+_+))

▼萬世大路の上部に行くと栗子山系の稜線がきれいに見えだしてくる

▼周囲の斜面にはずり落ちそうな雪の壁がへばりついていた

▼隧道の入り口まで来たが第二世代のトンネルは判るが第一世代の隧道は見えない

▼第一世代隧道を探し当てて中に入るとありましたおびただしい数の氷筍が((+_+))

▼氷筍を背に皆さんで一枚(^^♪

▼次はバスも通り抜けた第二世代の大型隧道へと入って見る

▼奥には氷筍もできているが危険を考慮して氷柱手前で足を止めた((+_+))

▼張られたロープに架かるようにできてた大きな氷柱

▼隧道入口に掲げられていた銘板はもう古くなって今にも落下しそうだった

▼積雪量が多いためか周囲の急斜面は雪の壁がずり落ちそうになっている

▼雪質が良く早めに戻ることができた、雪上にてスノーシューを脱ぐ

▼米沢砕石所のプラント群の中に戻って車へと乗り込み帰るだけとなる

*ホント福島の市街地からわずかのところに、こんな素晴らしい歴史と

自然が合致した場所があるなんて!!

ビックリですよ!!

昔から福島と米沢は大きな交流があったのですね!(^^)!

来年はぜひ訪れてみて下さい。

スノーシューを駆って米沢市の雪,氷の世界へ!!

■2025年3日(月)-4日:天元台断水のため西吾妻山横断を急遽萬世大路と

斜平山(なでらやま)に変更した

▼とに角真っ白な別世界( ;∀;)

▼初日は二ツ小屋隧道の氷柱で国道13号線の東栗子トンネル東入口付近から

スノーシューを履いて歩き出すが除雪車がひっきりなし

▼車道を一段登ると高速道路の空気取り入れ口の大きな建物の前に出る

▼ここにも昨年秋に刻まれた熊の痕跡を見ることができる((+_+))

▼積雪は今までになく多く藪は皆無

▼ほぼ水平な雪原になってくると見えてきました二ツ小屋隧道が

▼トンネル内には今年もできていました立派な氷柱が、あんまり近寄ると危ないよ

▼氷柱からの水滴が凍って上下が繋がった氷柱も見られた

▼こちらの氷柱は微妙に間が開いていた

▼善意で設置されていたヘルメットをお借りして氷柱前で皆さんと一枚

▼ほぼ毎冬の風物詩を見学に来るが少し氷が溶けだした時のほうが立派だ

▼毎年同じようだが形は微妙に違う

▼トンネルの入り口付近に置かれている貸し出し用ヘルメットbox

「有難うございました」

▼トンネル入り口付近の積雪は例年になく多い、彼女の背の高さをはるかに超す

▼帰りは急斜面をシリセードで下るが思うようには滑らない(^^♪

童心に帰って(笑)

▼帰りは各自思い思いに好き勝手に歩く

▼かつてはこの辺りはスキー場だったことからリフト支柱内部で木が大きくなり

長い年月を経た感が湧き出る

▼東栗子トンネルを足元に見る斜面上部まで戻ってきた

▼無事下りてきたら国道横にて帰り支度を整える

▼西吾妻山横断の予定だったので宿は白布温泉の中屋不動閣さんにお世話になった

▼2日目は笹野観音から斜平山(笹野山)往復だ

▼杉林に鳥居を構える山神様は凛としたたたずまいが威厳を醸す

▼途中の展望地から見た米沢市街地と蔵王連峰

▼稜線に出ると飯豊連峰が見えてくるがこの山塊は別格のボリュームある威厳を見せつける

▼飯豊連峰を背に皆で写真に納まる

▼山頂から俯瞰するモノトーンの米沢市街地と奥羽山脈の蔵王連峰

▼雪崩がすさまじい斜平山の東斜面を眺める

▼朝日連峰を眺める

▼電波塔が立ち並ぶ斜平山(笹野山)

▼米沢市街地と蔵王連峰をバックに山頂にてみんなで(素晴らしい展望は別世界!!)

▼日が照って雪が腐りだし急斜面もあまり滑らない

▼結構な急斜面でもズリズリとしかシリセードも滑らない

▼もうすぐのところまで下りてきた、前方には栗子山が見えている

▼踏み跡もない急な雪面を各自自由に下りてゆくと車のところにフィニッシュだ

これがスノーシューの一番楽しいところだ!!

▼思いのほか早く下りられたので皆で米沢ラーメンをすする

▼米沢ラーメンは縮れた細麺が特徴だ、美味しい

▼丁度福島市の駅西口のコラッセにて写真展の開催中だったので皆で立ち寄ってみました

ーーーーーー春4月から8月までのガイドプランが完成していますーーーーーーーーーー

斜平山(なでらやま)に変更した

▼とに角真っ白な別世界( ;∀;)

▼初日は二ツ小屋隧道の氷柱で国道13号線の東栗子トンネル東入口付近から

スノーシューを履いて歩き出すが除雪車がひっきりなし

▼車道を一段登ると高速道路の空気取り入れ口の大きな建物の前に出る

▼ここにも昨年秋に刻まれた熊の痕跡を見ることができる((+_+))

▼積雪は今までになく多く藪は皆無

▼ほぼ水平な雪原になってくると見えてきました二ツ小屋隧道が

▼トンネル内には今年もできていました立派な氷柱が、あんまり近寄ると危ないよ

▼氷柱からの水滴が凍って上下が繋がった氷柱も見られた

▼こちらの氷柱は微妙に間が開いていた

▼善意で設置されていたヘルメットをお借りして氷柱前で皆さんと一枚

▼ほぼ毎冬の風物詩を見学に来るが少し氷が溶けだした時のほうが立派だ

▼毎年同じようだが形は微妙に違う

▼トンネルの入り口付近に置かれている貸し出し用ヘルメットbox

「有難うございました」

▼トンネル入り口付近の積雪は例年になく多い、彼女の背の高さをはるかに超す

▼帰りは急斜面をシリセードで下るが思うようには滑らない(^^♪

童心に帰って(笑)

▼帰りは各自思い思いに好き勝手に歩く

▼かつてはこの辺りはスキー場だったことからリフト支柱内部で木が大きくなり

長い年月を経た感が湧き出る

▼東栗子トンネルを足元に見る斜面上部まで戻ってきた

▼無事下りてきたら国道横にて帰り支度を整える

▼西吾妻山横断の予定だったので宿は白布温泉の中屋不動閣さんにお世話になった

▼2日目は笹野観音から斜平山(笹野山)往復だ

▼杉林に鳥居を構える山神様は凛としたたたずまいが威厳を醸す

▼途中の展望地から見た米沢市街地と蔵王連峰

▼稜線に出ると飯豊連峰が見えてくるがこの山塊は別格のボリュームある威厳を見せつける

▼飯豊連峰を背に皆で写真に納まる

▼山頂から俯瞰するモノトーンの米沢市街地と奥羽山脈の蔵王連峰

▼雪崩がすさまじい斜平山の東斜面を眺める

▼朝日連峰を眺める

▼電波塔が立ち並ぶ斜平山(笹野山)

▼米沢市街地と蔵王連峰をバックに山頂にてみんなで(素晴らしい展望は別世界!!)

▼日が照って雪が腐りだし急斜面もあまり滑らない

▼結構な急斜面でもズリズリとしかシリセードも滑らない

▼もうすぐのところまで下りてきた、前方には栗子山が見えている

▼踏み跡もない急な雪面を各自自由に下りてゆくと車のところにフィニッシュだ

これがスノーシューの一番楽しいところだ!!

▼思いのほか早く下りられたので皆で米沢ラーメンをすする

▼米沢ラーメンは縮れた細麺が特徴だ、美味しい

▼丁度福島市の駅西口のコラッセにて写真展の開催中だったので皆で立ち寄ってみました

ーーーーーー春4月から8月までのガイドプランが完成していますーーーーーーーーーー

雪山トレーニング山行、ネコマスキー場から猫魔ヶ岳、磐梯山

■2025年2月15日(土)~2日:今年は大雪でスキー場からリフト

を乗り継いで山のかなり上部まで行ける(^^♪

初日は星野リゾートのネコマ・マウンテンの北エリアから猫魔ヶ岳を

目指した

▼雪山の足慣らしの猫魔ヶ岳雄国沼周回だったのだが目的のリフトなどが動かず

左端のエキサイトキャットリフトに乗れただけだった

▼ネコママウンテン北エリアスキー場に架かるエキサイトキャットリフトは

磐梯山と猫魔ヶ岳の間の稜線に突き上げる

▼稜線に出るとそこは霧氷の世界だった

▼今年はほんに雪が多い年でブナの木々には多くの雪だるまが付着していた

▼ネコママウンテンスキー場は旧猫魔スキー場の北エリアと旧アルツ磐梯スキー場の

南エリアがくっついておりこちらは南エリアだ

▼ブナの木々が生えそろう稜線から俯瞰した猪苗代湖

▼たこ足状に枝を広げた稜線のブナの木の前にて

▼こちらもたこ足状に幹を広げ雪を抱いたブナ巨木の前にて

▼実のなるブナの木には沢山の熊棚が作られていた

▼かなり大きな熊棚もできており雪が積もっているのでなおさらデカい

▼ブナの幹には生々しい熊の爪痕が刻まれていた

▼これらの爪痕は昨年の秋に付けられたものだろうがこのブナは実入りが良いようだ

▼磐梯山登山口のある八方台経由で帰ることにしたのだが八方台の休憩舎の屋根はこの通り

▼我々の背丈を越すほどの雪が乗る八方台の休憩舎の前にて

▼磐梯山を途中から見上げるが残念ながら頭の雲は下りるまで取れずじまいだった

▼下降途中でスノーシューがいかれてしまった、応急処置を施し事なきを得た( ;∀;)

▼木々の間から3月にチャレンジする西吾妻山が前方に見えてきた

▼雪は粘着性がありデロリと木から垂れ下がる雪が印象的

▼林からネコママウンテンスキー場の第3駐車場への段差を下りる

▼下山したらようやくスキー場一帯は晴れ渡ってきた悔しい!!

▼今回のお宿はリーズナブルな値段で人気の裏磐梯国民宿舎さんにお世話になった

▼2日目、裏磐梯スキー場のリフト乗り場で出会った似たもの親子そろい踏み!(^^)!

▼2日目は裏磐梯スキー場から磐梯山を目指し2基のリフトを乗り継ぐ

▼火口原に着くとモノトーンの中でツルウメモドキだけが鮮やかな色彩を放っていた

▼小磐梯を吹っ飛ばした火口壁にはまだ噴気が活発に吹き出ている

▼イエローフォール一つ手前の氷壁

▼O氏のお嬢さんを交えてのイエローフォール前での一枚(^^♪

▼急峻な火口壁を登り終えると岩などには無数のエビのしっぽがビッシリ着いていた

▼櫛ヶ峯分岐付近で目にした強烈な教訓、合掌

▼火口壁稜線の櫛ヶ峰分岐付近にて櫛ヶ峰をバックに

▼火口壁稜線の大岩付近から北側を俯瞰する

▼火口壁稜線から小磐梯を吹き飛ばした火口原を俯瞰する

▼一面結氷した桧原湖を眼下に火口壁稜線より下降する

▼無事下りのリフトに乗れました

▼道の駅猪苗代よりインスタ映えの枠越しに磐梯山を見上げる

*県内のスキー場にもインバウンドの数十名で団体客がボードで

楽しんでました。

ーーーーーーーー春からのガイドプランが出来ましたーーーーーーー

を乗り継いで山のかなり上部まで行ける(^^♪

初日は星野リゾートのネコマ・マウンテンの北エリアから猫魔ヶ岳を

目指した

▼雪山の足慣らしの猫魔ヶ岳雄国沼周回だったのだが目的のリフトなどが動かず

左端のエキサイトキャットリフトに乗れただけだった

▼ネコママウンテン北エリアスキー場に架かるエキサイトキャットリフトは

磐梯山と猫魔ヶ岳の間の稜線に突き上げる

▼稜線に出るとそこは霧氷の世界だった

▼今年はほんに雪が多い年でブナの木々には多くの雪だるまが付着していた

▼ネコママウンテンスキー場は旧猫魔スキー場の北エリアと旧アルツ磐梯スキー場の

南エリアがくっついておりこちらは南エリアだ

▼ブナの木々が生えそろう稜線から俯瞰した猪苗代湖

▼たこ足状に枝を広げた稜線のブナの木の前にて

▼こちらもたこ足状に幹を広げ雪を抱いたブナ巨木の前にて

▼実のなるブナの木には沢山の熊棚が作られていた

▼かなり大きな熊棚もできており雪が積もっているのでなおさらデカい

▼ブナの幹には生々しい熊の爪痕が刻まれていた

▼これらの爪痕は昨年の秋に付けられたものだろうがこのブナは実入りが良いようだ

▼磐梯山登山口のある八方台経由で帰ることにしたのだが八方台の休憩舎の屋根はこの通り

▼我々の背丈を越すほどの雪が乗る八方台の休憩舎の前にて

▼磐梯山を途中から見上げるが残念ながら頭の雲は下りるまで取れずじまいだった

▼下降途中でスノーシューがいかれてしまった、応急処置を施し事なきを得た( ;∀;)

▼木々の間から3月にチャレンジする西吾妻山が前方に見えてきた

▼雪は粘着性がありデロリと木から垂れ下がる雪が印象的

▼林からネコママウンテンスキー場の第3駐車場への段差を下りる

▼下山したらようやくスキー場一帯は晴れ渡ってきた悔しい!!

▼今回のお宿はリーズナブルな値段で人気の裏磐梯国民宿舎さんにお世話になった

▼2日目、裏磐梯スキー場のリフト乗り場で出会った似たもの親子そろい踏み!(^^)!

▼2日目は裏磐梯スキー場から磐梯山を目指し2基のリフトを乗り継ぐ

▼火口原に着くとモノトーンの中でツルウメモドキだけが鮮やかな色彩を放っていた

▼小磐梯を吹っ飛ばした火口壁にはまだ噴気が活発に吹き出ている

▼イエローフォール一つ手前の氷壁

▼O氏のお嬢さんを交えてのイエローフォール前での一枚(^^♪

▼急峻な火口壁を登り終えると岩などには無数のエビのしっぽがビッシリ着いていた

▼櫛ヶ峯分岐付近で目にした強烈な教訓、合掌

▼火口壁稜線の櫛ヶ峰分岐付近にて櫛ヶ峰をバックに

▼火口壁稜線の大岩付近から北側を俯瞰する

▼火口壁稜線から小磐梯を吹き飛ばした火口原を俯瞰する

▼一面結氷した桧原湖を眼下に火口壁稜線より下降する

▼無事下りのリフトに乗れました

▼道の駅猪苗代よりインスタ映えの枠越しに磐梯山を見上げる

*県内のスキー場にもインバウンドの数十名で団体客がボードで

楽しんでました。

ーーーーーーーー春からのガイドプランが出来ましたーーーーーーー

この春からのプランの最大の目玉はリベンジの ”青ヶ島” だ。

青ヶ島は伊豆諸島の最南端に位置する孤島で、断崖絶壁に囲まれて

おり、上陸がなかなか難しい島です。

4月1日(火)~4日(金)、奈良・三重の奥吉野エリア

春はやっぱり桜だ、ヤマザクラ大群生地の吉野山858mと近畿最高峰の八経ヶ岳1915

日本百名山の大台ヶ原1695m、を巡る

レベル★★☆☆、・宿泊りの3泊4日、歩行時間:1日目=約2~3時間、2日目=約8時間、

3日目=約4時間30分

4月8日(火)・9日(水)、奥会津、昭和村エリア

残雪期のみ登れる通称昭和富士の大妻山942・8mと大仏山994・3m、

宿は人気断トツの昭和温泉しらかば荘へ

レベル★★☆ ・宿泊りの2泊3日、歩行時間:1日目=約4時間、2日目=約6時間、

※ワカン、スノーシューの無料貸し出しあり

4月14日(月)・15日(火)、福島県国見町

桃花に彩られた桃源郷福島盆地を見下ろす古戦場阿津賀志山289mを巡る、一日目は鎌倉殿との戦いに備えた日本三大防塁を探訪。ほぼ地元だがせっかくなので温泉宿1泊とした

レベル★☆ ・宿泊の1泊2日、歩行時間:1日目=約3時間、2日目=約2時間30分、

◎お問合せ、パンフ請求は

あだたら登山学校・安部まで

☏090-2028-9077

✉yamatabi505155@gmail.com