あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(04/15)

(03/18)

(03/17)

(03/01)

(02/04)

ブログ内検索

最新コメント

[01/14 トシエ]

[01/02 丸山 吉子]

[11/09 NONAME]

[09/02 丸山吉子]

[08/29 丸山吉子]

今年も秀麗・富嶽十二景へ!!

■2024年12月18日(水)~20:山梨県大月市から富士を望む

素晴らしい絶景ポイントの山々を巡る「秀麗・富嶽十二景」の山旅を毎年

恒例で行っています(^^♪。

▼十九座ある富嶽十二景の五座へと向かいまずは扇山で梨ノ平から温和なお

顔の観音様の御見送りを受けて登山道へと

▼梨ノ木平からのコースには途中に水場があり有難い

▼山ノ神社の奥宮祠が鎮座している

▼コース途中に立っていた水飲杉と呼ばれる大きな杉

▼稜線の分岐のある大久保のコルは穏やかな平坦地となっている

▼富士山を背景に富嶽十二景六番山頂の扇山にて

▼無彩色の中で緑鮮やかな色彩を放つのはシダの仲間のオオバノイノモトソウだけだ

▼帰りはつつじ群生地経由で下降

▼さすがはつつじ群生地だ、艶やかな狂い咲きのヤマツツジが幾輪か咲いていた

▼下山地は水道施設のある県営扇山林道起点に下り立つ

▼今回二泊お世話になった宿は梁川町の塩瀬地区の高台に立つ民宿やまみちさんだ

▼二日目は九番山頂の倉岳山と高畠山田、小篠貯水池からで工事に伴う車止めゲートを開けて入らねばならない

▼小篠貯水池は現在作り直しておりダンプや重機などが行き交う

▼小篠貯水池を越すと山道入口で峠道文化の森へと入ってゆく

▼約は時間余り歩くと石仏の置かれた帰路の分岐に突き当たる

▼さらに上部にも石仏が奉られていた

▼ハラリハラリと雪が舞うが蜘蛛の子を散らすとはよく言ったもんで地面の無数の

クモの巣が軽雪で浮き出ていた((+_+))

▼沢伝いのコースで途中に立つ夫婦杉を越してゆく

▼夫婦杉の次に現れたのはハラリと薄雪を纏うまだ葉を落とさない木々だ

▼分岐のある稜線に出ると穴路峠でまずは左の稜線づたいの倉岳山へ

▼山頂付近の木々は綺麗に雪化粧していた

▼雲が多く富士山の描写にはやや不満もあるが朝の降る雪を考えれば御の字だ

▼穴路峠へと戻り高畑山への稜線を突き進むが途中の林の中にはまだ紅葉が見られた

▼朝の降雪とは打って変わって落ち葉が敷き詰められた陽だまりの稜線路となった

▼今回三座目の高畑山の頂上です、残念ながら富士山の眺めはあまりよくなかった((+_+))

▼高畑山の山頂の陽だまりの中でランチタイムだ

▼下山は斜面と尾根の長いコースとなっている

▼登路時の沢沿いまで下りてくるとなんと古い蹄鉄が落ちていた

▼鉄骨橋が現れるともう間もなく小篠貯水池工事現場に到着する

▼貯水池への途中で見た、なんでこうなったほど藤が巻き付いたかわいそうな木

▼貯水池工事現場も通り越し無事ゲートまで戻ってきました

▼まだ時間もあるので簡単に行ける富嶽十二景八番山頂のお伊勢山へと足を延ばしてみた

▼150mほど歩いて着いたお伊勢山はロケーションは最高だが富士山の

山頂部が隠れたままだった

▼お伊勢山には富嶽十二景の選定者の白旗史郎顕彰碑が立てられていた

▼宿の夕食は豪華な仕出し弁当だが朝食はこれぞ朝食といった食事で好感が持てた

▼最終日の早朝予定の九鬼山の前に天気が最高に良いので昨日のお伊勢山に立ち寄った

▼秀麗富嶽十二景の十番山頂の九鬼山に向かう、杉山新道を登る

▼途中で見かけたシモバラだが一瞬ティッシュペーパーに見間違う

▼ハイ今回最後のピークの秀麗富嶽十二景十番ピークの九鬼山山頂です

▼九鬼山から見渡す秀麗富嶽十二景の山々

▼下降路の愛宕神社コース分岐付近から樹林の合間越しに眺めた富士山

▼天狗岩から見渡す富士山や都留市街地

▼下山地の愛宕神社へと下りてくるとリニアモーター試験線路が目前に見えてくる

▼下山地の愛宕神社から登山口の車を置いた杉山新道コースに向かい帰路に足を向ける

▼今回の富士の姿①

▼今回の富士の姿②

素晴らしい絶景ポイントの山々を巡る「秀麗・富嶽十二景」の山旅を毎年

恒例で行っています(^^♪。

▼十九座ある富嶽十二景の五座へと向かいまずは扇山で梨ノ平から温和なお

顔の観音様の御見送りを受けて登山道へと

▼梨ノ木平からのコースには途中に水場があり有難い

▼山ノ神社の奥宮祠が鎮座している

▼コース途中に立っていた水飲杉と呼ばれる大きな杉

▼稜線の分岐のある大久保のコルは穏やかな平坦地となっている

▼富士山を背景に富嶽十二景六番山頂の扇山にて

▼無彩色の中で緑鮮やかな色彩を放つのはシダの仲間のオオバノイノモトソウだけだ

▼帰りはつつじ群生地経由で下降

▼さすがはつつじ群生地だ、艶やかな狂い咲きのヤマツツジが幾輪か咲いていた

▼下山地は水道施設のある県営扇山林道起点に下り立つ

▼今回二泊お世話になった宿は梁川町の塩瀬地区の高台に立つ民宿やまみちさんだ

▼二日目は九番山頂の倉岳山と高畠山田、小篠貯水池からで工事に伴う車止めゲートを開けて入らねばならない

▼小篠貯水池は現在作り直しておりダンプや重機などが行き交う

▼小篠貯水池を越すと山道入口で峠道文化の森へと入ってゆく

▼約は時間余り歩くと石仏の置かれた帰路の分岐に突き当たる

▼さらに上部にも石仏が奉られていた

▼ハラリハラリと雪が舞うが蜘蛛の子を散らすとはよく言ったもんで地面の無数の

クモの巣が軽雪で浮き出ていた((+_+))

▼沢伝いのコースで途中に立つ夫婦杉を越してゆく

▼夫婦杉の次に現れたのはハラリと薄雪を纏うまだ葉を落とさない木々だ

▼分岐のある稜線に出ると穴路峠でまずは左の稜線づたいの倉岳山へ

▼山頂付近の木々は綺麗に雪化粧していた

▼雲が多く富士山の描写にはやや不満もあるが朝の降る雪を考えれば御の字だ

▼穴路峠へと戻り高畑山への稜線を突き進むが途中の林の中にはまだ紅葉が見られた

▼朝の降雪とは打って変わって落ち葉が敷き詰められた陽だまりの稜線路となった

▼今回三座目の高畑山の頂上です、残念ながら富士山の眺めはあまりよくなかった((+_+))

▼高畑山の山頂の陽だまりの中でランチタイムだ

▼下山は斜面と尾根の長いコースとなっている

▼登路時の沢沿いまで下りてくるとなんと古い蹄鉄が落ちていた

▼鉄骨橋が現れるともう間もなく小篠貯水池工事現場に到着する

▼貯水池への途中で見た、なんでこうなったほど藤が巻き付いたかわいそうな木

▼貯水池工事現場も通り越し無事ゲートまで戻ってきました

▼まだ時間もあるので簡単に行ける富嶽十二景八番山頂のお伊勢山へと足を延ばしてみた

▼150mほど歩いて着いたお伊勢山はロケーションは最高だが富士山の

山頂部が隠れたままだった

▼お伊勢山には富嶽十二景の選定者の白旗史郎顕彰碑が立てられていた

▼宿の夕食は豪華な仕出し弁当だが朝食はこれぞ朝食といった食事で好感が持てた

▼最終日の早朝予定の九鬼山の前に天気が最高に良いので昨日のお伊勢山に立ち寄った

▼秀麗富嶽十二景の十番山頂の九鬼山に向かう、杉山新道を登る

▼途中で見かけたシモバラだが一瞬ティッシュペーパーに見間違う

▼ハイ今回最後のピークの秀麗富嶽十二景十番ピークの九鬼山山頂です

▼九鬼山から見渡す秀麗富嶽十二景の山々

▼下降路の愛宕神社コース分岐付近から樹林の合間越しに眺めた富士山

▼天狗岩から見渡す富士山や都留市街地

▼下山地の愛宕神社へと下りてくるとリニアモーター試験線路が目前に見えてくる

▼下山地の愛宕神社から登山口の車を置いた杉山新道コースに向かい帰路に足を向ける

▼今回の富士の姿①

▼今回の富士の姿②

ーーーーーーー2025年1月のプラン申込受付中ですーーーーーーーー

■1月16日(木)・17日(金)、

森村誠一の人間の証明にも登場する峠路を歩く、国指定重要文化財の

碓氷峠路探訪(トロッコ線付

レベル★☆☆、・宿泊の1泊2日、歩行時間:1日目=約3時間、2日目=約3時間未満、

■1月22日(水)・23日(木)、北関東・茨城県つくば

冬の足慣らしは雪のないエリアへ宝篋山461mトレッキングと筑波山のふもとを巡る

筑波山麓フットパス

レベル★☆☆・宿泊まりの1泊2日、歩行時間:1日目=約4時間、2日目=4~5時間レベル ★☆、・宿泊の1泊2日、歩行時間:1日目=約3時間、2日目=約2時間、

■

1月27日(月)~1月29日(水)、岩手県三陸みちのく潮風トレイル

いいとこ取りだけの潮風トレイル大沢遺跡の箱崎半島と綾里岬を歩く

レベル★☆☆、 ・宿泊りの2泊3日、歩行時間:1日目=約3時間、2日目=約4時間、

3日目=約4時間

**どなたでも参加できます ☏090-2028-9077

あだたら登山学校 安部まで問合せ下さい

日本百名山、浅間山の大展望、初冬の黒斑山2,404mと高峯山

■2024年12月3日(火)~5:北アルプス方面にいつも通るたびに右方で

「ようこそ信州に!!」って迎えて

くれる浅間山の雄姿・・・その近くにある!!

▼まだ登れない浅間山を外輪や寄生火山や里山から眺めるまずは軽井沢街中の離山からだ

▼登山道途中で立っていた軽井沢発展に功績のあった雨宮啓次郎ご夫妻の銅像の台座

▼コースは軽井沢歴史民俗資料館から南口登山道を登ったが100m置きに距離表示が

完備されていた

▼落ち葉が敷き詰められた陽だまりの中でおやつタイムだ

▼里山とはいえ上部の傾斜は強まるが幾段にもジグザグの木道が敷かれていた

▼山頂を飾るのはまるで雪を頂いたかのようなボタンヅルのそう果

▼方位盤の置かれた山頂にて浅間山をバックにみんなで記念写真

▼離山山頂からの浅間山とコブのような小浅間山を眺める

▼浅間山の南裾野越しには槍を主峰とする北アルプス連山が立ち並ぶ姿が眺められる

▼下山はそのまま往路を下りずに山頂部の周遊路を半周回してから登山口に戻る

▼周回路の展望台への山頂付近で脅しをかけてきたカモシカ君

▼展望台から俯瞰した軽井沢の街並みと妙義山彙

▼登山口に保存されていた旧近衛文麿別荘

▼今回二泊お世話になったのは天狗温泉浅間山荘さんだ

▼2日目はメインの黒斑山だ登山口の駐車場横には高峰高原ビジターセンターが立っている

▼黒斑山の登山口は長野県小諸市と群馬県嬬恋村との境にある車坂峠だ!!

▼コース途中の樹林の開けたところから振り返って見た北アルプスの山並みと高峰山

▼ハクサンシャクナゲの花の冬芽が登山道の沿道を飾る

▼針葉樹の葉の上にはたくさんの大型の雪の結晶がビッシリと着いていた

▼さすがは生きた火山、槍ヶ鞘近くには頑丈なシェルターが設置されていた

▼真っ先に噴煙たなびく浅間山が目の前に飛び込む槍ヶ鞘にて!(^^)!

▼ストライプ模様と噴煙のコラボが何とも言えない

▼国師ヶ岳と金峰山のその奥には富士山が聳え立っていた

▼噴煙立ち昇るストライプ模様の浅間山をバックにトーミの頭にて

▼次は黒斑外輪で最も高い黒斑山の山頂(^^♪

▼浅間山の山頂部を眺める残念ながらもう一生踏むことは叶わないだろう( ;∀;)

▼浅間山を取り囲む蛇骨岳や仙人岳などの外輪山と火口原の湯ノ平を俯瞰する

▼黒斑山山頂には浅間山の噴火監視用の立派なカメラが設置されている

▼八ヶ岳越しにはわずかだが南アルプスも顔を覗かせている

▼下山はほぼ樹林内の中コースを取り周回とした

▼さすがは師走の2千m峰だけにシャリシャリと気持ちの良い大きな霜柱が立っていた

▼中コースは下るにつれ匍匐したような天然カラマツが列をなしていた

▼予定より早めに下りられたので車坂峠を挟んで反対側の高峯山へも足を延ばしてみる

▼平野部を見下ろすかのように鎮座する高峯山山頂の高峯神社

▼本日二つ目の山頂の高峯山(^^♪

▼高峯山山頂から眺めた際立つ槍ヶ岳を主峰とした槍穂高連山

▼高峯山山頂から先ほど踏んだばかりの黒斑山を眺める

▼高峯山も無事終了あとは宿へと向かうだけだ

▼浅間山荘は火口原への登山口があり食事と茶褐色の温泉が自慢だ

▼最終日は予定外だが峰の茶屋からの小浅間山を踏んで帰る

▼小浅間山は浅間山に寄生する火山で背後に大きな浅間山を背負って登る

▼先ずは小浅間山の東山頂にて

▼東山頂に設置されていた火山監視装置

▼東側の優美なストライプを描く火山模様の浅間山の山肌

▼東側の次は西山頂にて、浅間山がもう手の届くほどの距離だ

▼防災科学技術研究所が管理する浅間山との鞍部に立つ浅間山小浅間火山観測施設

▼噴火もなく無事下山しました後は家に帰るだけだ

*参加の皆さんお疲れ様でした。

「ようこそ信州に!!」って迎えて

くれる浅間山の雄姿・・・その近くにある!!

▼まだ登れない浅間山を外輪や寄生火山や里山から眺めるまずは軽井沢街中の離山からだ

▼登山道途中で立っていた軽井沢発展に功績のあった雨宮啓次郎ご夫妻の銅像の台座

▼コースは軽井沢歴史民俗資料館から南口登山道を登ったが100m置きに距離表示が

完備されていた

▼落ち葉が敷き詰められた陽だまりの中でおやつタイムだ

▼里山とはいえ上部の傾斜は強まるが幾段にもジグザグの木道が敷かれていた

▼山頂を飾るのはまるで雪を頂いたかのようなボタンヅルのそう果

▼方位盤の置かれた山頂にて浅間山をバックにみんなで記念写真

▼離山山頂からの浅間山とコブのような小浅間山を眺める

▼浅間山の南裾野越しには槍を主峰とする北アルプス連山が立ち並ぶ姿が眺められる

▼下山はそのまま往路を下りずに山頂部の周遊路を半周回してから登山口に戻る

▼周回路の展望台への山頂付近で脅しをかけてきたカモシカ君

▼展望台から俯瞰した軽井沢の街並みと妙義山彙

▼登山口に保存されていた旧近衛文麿別荘

▼今回二泊お世話になったのは天狗温泉浅間山荘さんだ

▼2日目はメインの黒斑山だ登山口の駐車場横には高峰高原ビジターセンターが立っている

▼黒斑山の登山口は長野県小諸市と群馬県嬬恋村との境にある車坂峠だ!!

▼コース途中の樹林の開けたところから振り返って見た北アルプスの山並みと高峰山

▼ハクサンシャクナゲの花の冬芽が登山道の沿道を飾る

▼針葉樹の葉の上にはたくさんの大型の雪の結晶がビッシリと着いていた

▼さすがは生きた火山、槍ヶ鞘近くには頑丈なシェルターが設置されていた

▼真っ先に噴煙たなびく浅間山が目の前に飛び込む槍ヶ鞘にて!(^^)!

▼ストライプ模様と噴煙のコラボが何とも言えない

▼国師ヶ岳と金峰山のその奥には富士山が聳え立っていた

▼噴煙立ち昇るストライプ模様の浅間山をバックにトーミの頭にて

▼次は黒斑外輪で最も高い黒斑山の山頂(^^♪

▼浅間山の山頂部を眺める残念ながらもう一生踏むことは叶わないだろう( ;∀;)

▼浅間山を取り囲む蛇骨岳や仙人岳などの外輪山と火口原の湯ノ平を俯瞰する

▼黒斑山山頂には浅間山の噴火監視用の立派なカメラが設置されている

▼八ヶ岳越しにはわずかだが南アルプスも顔を覗かせている

▼下山はほぼ樹林内の中コースを取り周回とした

▼さすがは師走の2千m峰だけにシャリシャリと気持ちの良い大きな霜柱が立っていた

▼中コースは下るにつれ匍匐したような天然カラマツが列をなしていた

▼予定より早めに下りられたので車坂峠を挟んで反対側の高峯山へも足を延ばしてみる

▼平野部を見下ろすかのように鎮座する高峯山山頂の高峯神社

▼本日二つ目の山頂の高峯山(^^♪

▼高峯山山頂から眺めた際立つ槍ヶ岳を主峰とした槍穂高連山

▼高峯山山頂から先ほど踏んだばかりの黒斑山を眺める

▼高峯山も無事終了あとは宿へと向かうだけだ

▼浅間山荘は火口原への登山口があり食事と茶褐色の温泉が自慢だ

▼最終日は予定外だが峰の茶屋からの小浅間山を踏んで帰る

▼小浅間山は浅間山に寄生する火山で背後に大きな浅間山を背負って登る

▼先ずは小浅間山の東山頂にて

▼東山頂に設置されていた火山監視装置

▼東側の優美なストライプを描く火山模様の浅間山の山肌

▼東側の次は西山頂にて、浅間山がもう手の届くほどの距離だ

▼防災科学技術研究所が管理する浅間山との鞍部に立つ浅間山小浅間火山観測施設

▼噴火もなく無事下山しました後は家に帰るだけだ

*参加の皆さんお疲れ様でした。

奇岩を抱きぐるりを名峰に囲まれた子持山と小野子山//群馬県

■2024年11月29日(金)~30:上信越国境の、赤城山と榛名山の名峰に

挟まれた群馬県屈指の展望にチャレンジしました。

▼今回は幾度となく当校の企画に上げていた子持山1,296mと小野子山1,208m

だがようやく催行の運びとなった!(^^)!

▼初日は子持山にチャレンジ最も楽なコースの県立ぐんま天文台から目指す

▼しばらくは林道伝いだが対岸には明日目指す小野子山が見えていた

▼林道と山道の接点でひと休みだ

▼山道と林道の分岐点だが迷わず山道を選ぶ

▼無彩色トーンの落ち葉の中にヒノキの鮮やかな緑と球か目についた

▼上部には低い笹原が現れてくる

▼分岐のある稜線は気持ちのよさそうな陽だまりの尾根路だ

▼まるで雪をかぶったように白い果穂が目立つボタンヅル

▼十二山神が祀られている子持山山頂

▼初日の子持山の山頂到着です(^_-)-☆

▼子持山山頂の広場にて楽しいランチタイムだ

▼子持山の山頂から俯瞰した河岸段丘地形著しい沼田市街地

▼電波塔立つ車道末端へと気持ちのよさそうな陽だまりの笹原を下ってゆきます

▼下降途中に俯瞰した獅子岩

▼電波塔まで下りてえ来たら威厳ある風貌の立派なカモシカ君に出合った

▼カモシカ君を交えてのツーショットだ

▼このカモシカ君お尻と顔が同方向を向く柔軟性のある首を持つ(笑)

▼林道の終点には大きな電波塔が立っていた

▼落ち葉がカサカサと心地よい冬枯れの山道から再び車道に出る

▼林道途中でオオウバユリの種子をばらまく(笑)

▼天文台入口のゲートまで下りてきました後は宿へ向かうだけ

▼今回お世話になった宿はうさぎが守り神の伊香保温泉の湯やどかつほさんだ

▼次日は十二ヶ岳と小野子山だ、鑷(けぬき)沢コースを入るが車は途中の車止めゲートまでだ

▼頭上を山肌を縫うように林道が交差するが崖っぷちから車が転落していた

▼林道の交差点からいよいよ山道が始まる

▼植林杉林に入ると暗闇から艶やかな紅葉が浮かび上がっていた

▼急坂をしばらく登ってゆくと十二ヶ岳と中ノ岳との鞍部に飛び出る

▼鞍部から迷わず左の十二ヶ岳へそして女坂と男坂の分岐に着きまた迷わず

左の男坂に取り付く

▼さすがは男坂、取り付きから急登の連続だロープも現れる

▼有志だけで立った十二ヶ岳の山頂だ

▼十二ヶ岳から眺めた浅間山は若干雲が多めだった、三日後には見に行くぞー

▼下降は女坂経由で鞍部へ、女坂途中に鎮座する石祠

▼中ノ岳から見た踏んだばかりの十二ヶ岳を眺める

▼中ノ岳の山頂にて全員にて(^^♪

▼鞍部付近に立っていたブナの巨木((+_+))

▼植林杉林の林床は切り倒された杉の木が散乱していた

▼登山道の山道から無事林道に下り立ちました

▼山道入口の登山口付近には簡易トイレが立っていた

▼入道坊主付近の東屋にてしばし休憩とする

▼ハイ、無事車止めゲートまで下りてきましたバンザイ

挟まれた群馬県屈指の展望にチャレンジしました。

▼今回は幾度となく当校の企画に上げていた子持山1,296mと小野子山1,208m

だがようやく催行の運びとなった!(^^)!

▼初日は子持山にチャレンジ最も楽なコースの県立ぐんま天文台から目指す

▼しばらくは林道伝いだが対岸には明日目指す小野子山が見えていた

▼林道と山道の接点でひと休みだ

▼山道と林道の分岐点だが迷わず山道を選ぶ

▼無彩色トーンの落ち葉の中にヒノキの鮮やかな緑と球か目についた

▼上部には低い笹原が現れてくる

▼分岐のある稜線は気持ちのよさそうな陽だまりの尾根路だ

▼まるで雪をかぶったように白い果穂が目立つボタンヅル

▼十二山神が祀られている子持山山頂

▼初日の子持山の山頂到着です(^_-)-☆

▼子持山山頂の広場にて楽しいランチタイムだ

▼子持山の山頂から俯瞰した河岸段丘地形著しい沼田市街地

▼電波塔立つ車道末端へと気持ちのよさそうな陽だまりの笹原を下ってゆきます

▼下降途中に俯瞰した獅子岩

▼電波塔まで下りてえ来たら威厳ある風貌の立派なカモシカ君に出合った

▼カモシカ君を交えてのツーショットだ

▼このカモシカ君お尻と顔が同方向を向く柔軟性のある首を持つ(笑)

▼林道の終点には大きな電波塔が立っていた

▼落ち葉がカサカサと心地よい冬枯れの山道から再び車道に出る

▼林道途中でオオウバユリの種子をばらまく(笑)

▼天文台入口のゲートまで下りてきました後は宿へ向かうだけ

▼今回お世話になった宿はうさぎが守り神の伊香保温泉の湯やどかつほさんだ

▼次日は十二ヶ岳と小野子山だ、鑷(けぬき)沢コースを入るが車は途中の車止めゲートまでだ

▼頭上を山肌を縫うように林道が交差するが崖っぷちから車が転落していた

▼林道の交差点からいよいよ山道が始まる

▼植林杉林に入ると暗闇から艶やかな紅葉が浮かび上がっていた

▼急坂をしばらく登ってゆくと十二ヶ岳と中ノ岳との鞍部に飛び出る

▼鞍部から迷わず左の十二ヶ岳へそして女坂と男坂の分岐に着きまた迷わず

左の男坂に取り付く

▼さすがは男坂、取り付きから急登の連続だロープも現れる

▼有志だけで立った十二ヶ岳の山頂だ

▼十二ヶ岳から眺めた浅間山は若干雲が多めだった、三日後には見に行くぞー

▼下降は女坂経由で鞍部へ、女坂途中に鎮座する石祠

▼中ノ岳から見た踏んだばかりの十二ヶ岳を眺める

▼中ノ岳の山頂にて全員にて(^^♪

▼鞍部付近に立っていたブナの巨木((+_+))

▼植林杉林の林床は切り倒された杉の木が散乱していた

▼登山道の山道から無事林道に下り立ちました

▼山道入口の登山口付近には簡易トイレが立っていた

▼入道坊主付近の東屋にてしばし休憩とする

▼ハイ、無事車止めゲートまで下りてきましたバンザイ

あのギザギザ感がスゴイ裏妙義と高岩の雌岳//群馬県

■2024年11月25日(月)~26日:

昨年の裏妙義から今年は「深紅の紅葉の名所から登る裏妙義1,117m」だ!!

▼晩秋から初冬の好天を追って北関東の高岩と裏妙義へまずは雄岳が

聳え立つ高岩へ( ;∀;)

▼高岩の登山口は上信越道碓氷軽井沢ICの近くにあり駐車スペースはかなり少ない

▼杉林の中の巨岩には御嶽大権現様が奉られていた

▼急斜面にて立ち木に捕捉されてしまった岩石

▼急斜面を経て陽だまりの雄岳と雌岳とのコルに飛び出る

▼コルからはクサリ垂れる垂直のチムニーのある雄岳は割愛し雌岳に取り付く

▼雌岳への途中の第一ピークから見た雄岳の全容

▼紺碧の空に突き上げる雌岳の岩塔にチャレンジする強者

▼すぐ目の前には浅間山が眺められる

▼岩の切れ間からも浅間山が眺められる

▼雌岳の山頂から眺める浅間山と軽井沢方面

▼浅間山をバックに雌岳の山頂にて皆で一枚(^^♪

▼コルへの下降途中で見上げた雄岳の大岩壁

▼コルからも慎重を要する下降が続く

▼登山口の車道では地元民が堆肥用の落ち葉を集めていた

▼登山口付近の集落から見上げた雄岳と雌岳

▼車道沿いの色鮮やかなカエデの紅葉

▼国道18号線の入山峠下から眺める高岩の全貌

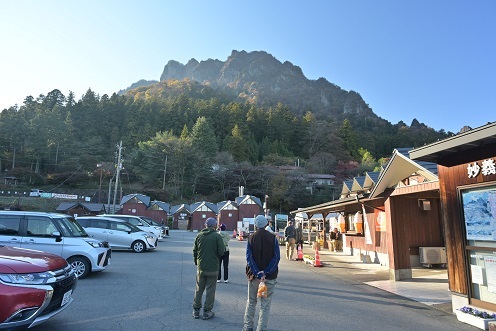

▼宿に入るにはまだ少々時間があるので道の駅みょうぎに立ち寄り妙義山を見上げる

▼今回もユニークな宿で人気の妙義山門前の東雲館にお世話になった

▼次日の朝宿の前から妙義神社の鳥居越しに眺めた日の出

▼妙義山のモルゲンロートを宿の前から見上げる

▼裏妙義の登山口となっている旧国民宿舎へと移動し裏妙義の山群の一部を見上げる

▼旧国民宿舎前から歩き出しいったん車道に下り立ちしばらくは車道伝いだ

▼今回は時計回りの周回で小尾根の馬頭観音前でひと休み

▼もみじ谷の鮮やかな紅葉

▼おりしも紅葉の最盛期だったもみじ谷を行く

▼稜線に出ると分岐のある三方境だが見晴らしは悪い

▼稜線上は奇岩怪石のオンパレードだなぜこんな残り方するんだ

▼稜線上の衝立のごとく残る岩壁にはハート形の穴が開いていた

▼この岩塔はまるで刃を立てたようだ

▼赤岩の大岩壁は右裾を巻くが足場は怖そうだ

▼赤岩の大岩壁の裾部から眺めた噴気立ち昇る浅間山

▼ハシゴも出てくるが慎重に下りる

▼足元の林は落ち葉と紅葉のコラボレーションで美しい

▼桟橋はあるものの足場の狭い大岩壁のクサリ場の通過

▼ガチャガチャ感がすごい妙義山を眺める

▼クサリだけを頼りに大岩壁のトラバースだ!!

▼本コース最大の難所20mのチムニーだ('ω')ノ

▼このチムニーにはほぼ垂直近いクサリが垂れているがかなり手ごわい

▼チムニーを登り終えてたどってきた稜線を振り返って見渡す

▼さあ現れました裏妙義のシンボルともいえる丁須ノ頭のハンマーヘッドが

▼さあ取り付くぞと皆の鼻息は荒いが今回は残念ながらまたの機会に残して奥

▼下降は籠沢コースだが幾段ものクサリ場を下りねばならない

▼林の中にはいくつも炭焼き窯の跡が見られた

▼籠沢コースは下部に下りてきても単発的な際どいクサリ場が現れる

▼秋の陽は釣瓶落としで薄暗くなってからやっと車道に下り立ち一安心!(^^)!

昨年の裏妙義から今年は「深紅の紅葉の名所から登る裏妙義1,117m」だ!!

▼晩秋から初冬の好天を追って北関東の高岩と裏妙義へまずは雄岳が

聳え立つ高岩へ( ;∀;)

▼高岩の登山口は上信越道碓氷軽井沢ICの近くにあり駐車スペースはかなり少ない

▼杉林の中の巨岩には御嶽大権現様が奉られていた

▼急斜面にて立ち木に捕捉されてしまった岩石

▼急斜面を経て陽だまりの雄岳と雌岳とのコルに飛び出る

▼コルからはクサリ垂れる垂直のチムニーのある雄岳は割愛し雌岳に取り付く

▼雌岳への途中の第一ピークから見た雄岳の全容

▼紺碧の空に突き上げる雌岳の岩塔にチャレンジする強者

▼すぐ目の前には浅間山が眺められる

▼岩の切れ間からも浅間山が眺められる

▼雌岳の山頂から眺める浅間山と軽井沢方面

▼浅間山をバックに雌岳の山頂にて皆で一枚(^^♪

▼コルへの下降途中で見上げた雄岳の大岩壁

▼コルからも慎重を要する下降が続く

▼登山口の車道では地元民が堆肥用の落ち葉を集めていた

▼登山口付近の集落から見上げた雄岳と雌岳

▼車道沿いの色鮮やかなカエデの紅葉

▼国道18号線の入山峠下から眺める高岩の全貌

▼宿に入るにはまだ少々時間があるので道の駅みょうぎに立ち寄り妙義山を見上げる

▼今回もユニークな宿で人気の妙義山門前の東雲館にお世話になった

▼次日の朝宿の前から妙義神社の鳥居越しに眺めた日の出

▼妙義山のモルゲンロートを宿の前から見上げる

▼裏妙義の登山口となっている旧国民宿舎へと移動し裏妙義の山群の一部を見上げる

▼旧国民宿舎前から歩き出しいったん車道に下り立ちしばらくは車道伝いだ

▼今回は時計回りの周回で小尾根の馬頭観音前でひと休み

▼もみじ谷の鮮やかな紅葉

▼おりしも紅葉の最盛期だったもみじ谷を行く

▼稜線に出ると分岐のある三方境だが見晴らしは悪い

▼稜線上は奇岩怪石のオンパレードだなぜこんな残り方するんだ

▼稜線上の衝立のごとく残る岩壁にはハート形の穴が開いていた

▼この岩塔はまるで刃を立てたようだ

▼赤岩の大岩壁は右裾を巻くが足場は怖そうだ

▼赤岩の大岩壁の裾部から眺めた噴気立ち昇る浅間山

▼ハシゴも出てくるが慎重に下りる

▼足元の林は落ち葉と紅葉のコラボレーションで美しい

▼桟橋はあるものの足場の狭い大岩壁のクサリ場の通過

▼ガチャガチャ感がすごい妙義山を眺める

▼クサリだけを頼りに大岩壁のトラバースだ!!

▼本コース最大の難所20mのチムニーだ('ω')ノ

▼このチムニーにはほぼ垂直近いクサリが垂れているがかなり手ごわい

▼チムニーを登り終えてたどってきた稜線を振り返って見渡す

▼さあ現れました裏妙義のシンボルともいえる丁須ノ頭のハンマーヘッドが

▼さあ取り付くぞと皆の鼻息は荒いが今回は残念ながらまたの機会に残して奥

▼下降は籠沢コースだが幾段ものクサリ場を下りねばならない

▼林の中にはいくつも炭焼き窯の跡が見られた

▼籠沢コースは下部に下りてきても単発的な際どいクサリ場が現れる

▼秋の陽は釣瓶落としで薄暗くなってからやっと車道に下り立ち一安心!(^^)!

八重山諸島の西表島(いりおもてじま)

■2024年11月18日(月)~21日:当校これで2回目の西表島(いりおもて)

です。しかし、とお~ぃ

羽田空港から沖縄の石垣島までは直行便が有ります。その後、船(高速船)で

1時間、南海に浮かぶのが諸島が西表島です。

島にはイリオモテヤマネコなどが生息してます。

▼西表島までは遠い新幹線やモノレールなどを乗り継いで羽田空港へと向かう

▼あいや変わらず羽田空港は過密で荷物ひとつ預けるだけでも大変だ((+_+))

▼ようやく機上の人となって眼下に富士山を見下ろし石垣からは船の旅となる

▼長い道中を経てやっと島に着きました、宿の女将さんの出迎えで3泊予定の宿へ

▼今回の宿は大原地区の民宿なみ荘さんに3泊お世話になった、早々夕食を食べに食堂に向かう

▼民宿なみ荘さんは夕食が付かないので近くの食堂へと足を向ける(^^♪

▼民宿なみ荘さんは朝食は付いており宿での朝食の様子

▼朝食はおにぎりなのだが地元も食材利用で珍味が満載(*_*)

▼2日目は天気が悪く古見岳をあきらめ由布島に向かうが途中大富地区の大富共同売店に

▼売店内には島内の食材も多く売られていたが野菜は高かった

▼ガイド付きのカヤックツアーに講じる北海道からいらしたお二人

▼天候も思わしくなく古見岳から由布島へと変更する

▼由布島へは水牛が引く馬車に乗り海を渡る

▼さすがは水牛、こんな海峡ももろともせず対岸の由布島へと渡ってゆく

▼由布島に渡り終えて水牛さんを囲んでの記念撮影(^_-)-☆

▼由布島の最奥にあるブーゲンベリアガーデン内にて種々の色の花が咲き誇る

▼由布島には島民が住んでいた時期がありまだ学校の校門跡が残っている

▼ランチタイムは島のレストランにてやっぱりこれ沖縄そば

▼帰りもやっぱり同じように牛車に揺られて由布島を離れる

▼沖縄ブルーとはいかなかったが星砂の浜にてしばし星砂を探し回る

▼宿への帰りにイリオモテヤマネコのはく製などが展示されている

野生生物保護センターに立ち寄る

▼宿へ戻り夕食は近くの食堂へ、ヤギ刺しを頂くのコピー

▼次の日の宿の朝食おにぎり、地元産が多い(^^♪

▼朝食の後は島の反対側の浦内川クルーズへ向かう

▼遊覧船から眺めるマングローブの森

▼マングローブ林を構成するオヒルギ

▼マングローブとはヒルギ群の総称でこちらはヤエヤマヒルギだ

▼板根状が著しいサキシマスオウノキ

▼軍艦岩波止場から浦内川沿い遊歩道を歩き出すと板根樹のギランイヌビワが見られる

▼こちらはオキナワウラジロガシの巨木

▼樹上に着生するミナミタニワタリ

▼マリュドゥの滝展望台からマリュドゥ滝を眼下に見て一枚

▼遊歩道の終点カンビレーの滝傍へと下り立つ

▼カンビレーの滝にて皆で一枚に収まる

▼我々の記念撮影を買って出てくれた一緒の船で来た若いお姉さんはビーチサンダルだった

▼ビーチサンダル等でここまでいらした若人のグループ

▼遊歩道を軍艦岩へ戻る途中で足を延ばしたマリュドゥの滝

▼遊歩道は敷石歩道だが滑りやすく注意を要する

▼見事な板根状を見せるギランイヌビワ

▼船着き場のすぐ近くにある東屋

▼下船後に時間に余裕がることからすぐ近くの宇多良炭鉱跡に足を延ばす

▼炭鉱遺跡はガジュマルなどの絞殺木に巻かれてアンコール遺跡郡の1つとなっていた

▼レンガ積みの柱を網目状に覆いつくすガジュマル

▼いたるところで見られるギランイヌビワの幹に付く実(花のう)

▼青いバナナやパパイヤが置かれていた無人販売所、安い

▼帰路川べりに下りてマングローブ林の気根を見てみる

▼帰る日の宿の朝食おにぎり、山菜のヒカゲヘゴが乗っている

▼南国西表島に咲いていた花やその他色々

です。しかし、とお~ぃ

羽田空港から沖縄の石垣島までは直行便が有ります。その後、船(高速船)で

1時間、南海に浮かぶのが諸島が西表島です。

島にはイリオモテヤマネコなどが生息してます。

▼西表島までは遠い新幹線やモノレールなどを乗り継いで羽田空港へと向かう

▼あいや変わらず羽田空港は過密で荷物ひとつ預けるだけでも大変だ((+_+))

▼ようやく機上の人となって眼下に富士山を見下ろし石垣からは船の旅となる

▼長い道中を経てやっと島に着きました、宿の女将さんの出迎えで3泊予定の宿へ

▼今回の宿は大原地区の民宿なみ荘さんに3泊お世話になった、早々夕食を食べに食堂に向かう

▼民宿なみ荘さんは夕食が付かないので近くの食堂へと足を向ける(^^♪

▼民宿なみ荘さんは朝食は付いており宿での朝食の様子

▼朝食はおにぎりなのだが地元も食材利用で珍味が満載(*_*)

▼2日目は天気が悪く古見岳をあきらめ由布島に向かうが途中大富地区の大富共同売店に

▼売店内には島内の食材も多く売られていたが野菜は高かった

▼ガイド付きのカヤックツアーに講じる北海道からいらしたお二人

▼天候も思わしくなく古見岳から由布島へと変更する

▼由布島へは水牛が引く馬車に乗り海を渡る

▼さすがは水牛、こんな海峡ももろともせず対岸の由布島へと渡ってゆく

▼由布島に渡り終えて水牛さんを囲んでの記念撮影(^_-)-☆

▼由布島の最奥にあるブーゲンベリアガーデン内にて種々の色の花が咲き誇る

▼由布島には島民が住んでいた時期がありまだ学校の校門跡が残っている

▼ランチタイムは島のレストランにてやっぱりこれ沖縄そば

▼帰りもやっぱり同じように牛車に揺られて由布島を離れる

▼沖縄ブルーとはいかなかったが星砂の浜にてしばし星砂を探し回る

▼宿への帰りにイリオモテヤマネコのはく製などが展示されている

野生生物保護センターに立ち寄る

▼宿へ戻り夕食は近くの食堂へ、ヤギ刺しを頂くのコピー

▼次の日の宿の朝食おにぎり、地元産が多い(^^♪

▼朝食の後は島の反対側の浦内川クルーズへ向かう

▼遊覧船から眺めるマングローブの森

▼マングローブ林を構成するオヒルギ

▼マングローブとはヒルギ群の総称でこちらはヤエヤマヒルギだ

▼板根状が著しいサキシマスオウノキ

▼軍艦岩波止場から浦内川沿い遊歩道を歩き出すと板根樹のギランイヌビワが見られる

▼こちらはオキナワウラジロガシの巨木

▼樹上に着生するミナミタニワタリ

▼マリュドゥの滝展望台からマリュドゥ滝を眼下に見て一枚

▼遊歩道の終点カンビレーの滝傍へと下り立つ

▼カンビレーの滝にて皆で一枚に収まる

▼我々の記念撮影を買って出てくれた一緒の船で来た若いお姉さんはビーチサンダルだった

▼ビーチサンダル等でここまでいらした若人のグループ

▼遊歩道を軍艦岩へ戻る途中で足を延ばしたマリュドゥの滝

▼遊歩道は敷石歩道だが滑りやすく注意を要する

▼見事な板根状を見せるギランイヌビワ

▼船着き場のすぐ近くにある東屋

▼下船後に時間に余裕がることからすぐ近くの宇多良炭鉱跡に足を延ばす

▼炭鉱遺跡はガジュマルなどの絞殺木に巻かれてアンコール遺跡郡の1つとなっていた

▼レンガ積みの柱を網目状に覆いつくすガジュマル

▼いたるところで見られるギランイヌビワの幹に付く実(花のう)

▼青いバナナやパパイヤが置かれていた無人販売所、安い

▼帰路川べりに下りてマングローブ林の気根を見てみる

▼帰る日の宿の朝食おにぎり、山菜のヒカゲヘゴが乗っている

▼南国西表島に咲いていた花やその他色々