あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(04/19)

(04/15)

(03/18)

(03/17)

(03/01)

ブログ内検索

最新コメント

[01/14 トシエ]

[01/02 丸山 吉子]

[11/09 NONAME]

[09/02 丸山吉子]

[08/29 丸山吉子]

みちのく潮風トレイル・第3弾/新地~亘理

■2021年11月20日(土)~21日:昨年の岩手県三陸、

北山崎などに続き「みちのく潮風トレイル」の南側スタート

地点の福島県側からが今回です

新地町から亘理、山元町、角田市に跨るトレイルは太平洋や

西に蔵王の山並みを眺めユッタリ歩く事ができ(^^)/

*初日 鹿狼山~鈴宇峠~御社壇往復

▼鹿狼山の登山口には山名にちなんで鹿と狼の石像が置かれている

▼太平洋岸の山は今頃紅葉が見ごろとなっている

▼山頂直下のサラサドウダンは鮮やかな色どりとなっていた

▼鹿狼山の山頂は南半分が芝生地で見晴らしは良い

▼鹿狼山は元旦の初日の出を拝する山としてよく知られて

おり見晴らしは抜群に良い

▼山頂には太平洋を見下ろすように大山津見神を祀る祠が鎮座している

▼路傍でこんな古い地名の境界線杭を見つけた

▼ケヤキの森コースの分岐のあるベンチにて一休み

▼展望デッキから見た鹿狼山の山頂部

▼ケヤキの森コース分岐の木の枝に据え付けられていた巣箱

▼国際色豊かで陽気な外国からの人たちも登っていた

▼さすがに潮風トレイルでよく整備された歩道が続く

▼気温が高めなのか今頃ヤマツツジの花を多く見る

▼登山道横でたっぷりのナメコを見つけたが場所が場所だけに

セシウムが気がかりで手が出なかった

▼登山道の状況は歩きやすく快適そのものだった

▼本日二座目は足を向ける人も希な五社壇に向かった、

途中でまずはランチタイム

▼五社壇の山頂は植林ヒノキあすなろ林の中で見晴らしはすこぶる悪い

▼白いなまめかしい木肌が印象的なケヤキの林を見る

▼ケヤキのベンチに腰を下ろして

▼今回の宿は前回コロナでキャンセルした亘理町の鳥の海畔に

立つ民宿浜まつさんにお世話になった、ごちそうの御パレードだった

*2日目:割山峠~四方山~深山~山元町深山山麓少年の森

▼二日目はみちのく潮風トレイルほぼ南端近い亘理丘陵の縦走

▼割山峠から入るのだが入口が分かりにくい案内板が

なかったら絶対見落とす(>_<)

▼広大な砕石場の崖を見下ろすように立つ山神三社と馬頭観世音の

二つの碑

▼みちのく潮風トレイルの本来のルートである愛宕沢からの

コース分岐がある鴻ノ巣峠

▼コースは広大な採石場の上縁をしばらく通過する

▼伊達氏が相馬氏を夜を駆って攻めた夜討坂の鞍部

▼夜討坂の峠に置かれた山の神の碑

▼コース途中の黒森山の山頂から見渡した蔵王連峰と阿武隈川

▼一等三角点の置かれた黒森山(八方山)の山頂にて

▼今年の異常気象を裏付けるようにヤマツツジの狂い咲きが

異様に多い

▼全方位見渡せるように円形の展望台が立っている四方山の山頂

▼四方山の展望台には3・11時の津波浸水域を示した標識が掲示

されていた

▼四方山の展望台から桜の木越しに見渡した太平洋の大海原

▼四方山の展望台にて蔵王などの山並みを背景にパチリ

▼四方山からは車道を明通峠まで下り深山への山道へと再び取りつく

▼明通峠から一段登った雷神山のピークにてゆっくりと

ランチタイムとする

▼お太鼓峠までくれば今回コースの最高点の深山まではあと100mほど

▼まずは三角点の置かれた深山の最高点にて記念撮影

▼次いで深山山頂に立つ鎮魂の鐘と多くの犠牲者を飲み込んだ太平洋背に

▼深山山頂から深山山麓少年の森へと下降するがいっぱいの

ナメコに思わず手が出てしまった(笑)

▼深山山麓少年の森に植えられていた大輪の皇帝ダリア(キダチダリア)

*みちのく潮風トレイルとは?

青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸線を中心に設定

されるトレイルコースです。(約1千km)

トレイルとは森林や里山、海岸、集落などを通る「歩く

ための道」のこと

歩くスピードで旅することで、日々姿を変えていく植物の

芽吹き、色とりどるな花々の開花

大自然に棲む野生動物の姿

さまざまな自然と出会うことができます

やませや津波などの自然の脅威、その地域に根ざした特有の

文化、地元住民の温かなもてなし

「人と自然」「人と人ととのつながり」を感じることが

できます

「未知との出会いを求めて歩き出しましょう」

環境省パンフより

北山崎などに続き「みちのく潮風トレイル」の南側スタート

地点の福島県側からが今回です

新地町から亘理、山元町、角田市に跨るトレイルは太平洋や

西に蔵王の山並みを眺めユッタリ歩く事ができ(^^)/

*初日 鹿狼山~鈴宇峠~御社壇往復

▼鹿狼山の登山口には山名にちなんで鹿と狼の石像が置かれている

▼太平洋岸の山は今頃紅葉が見ごろとなっている

▼山頂直下のサラサドウダンは鮮やかな色どりとなっていた

▼鹿狼山の山頂は南半分が芝生地で見晴らしは良い

▼鹿狼山は元旦の初日の出を拝する山としてよく知られて

おり見晴らしは抜群に良い

▼山頂には太平洋を見下ろすように大山津見神を祀る祠が鎮座している

▼路傍でこんな古い地名の境界線杭を見つけた

▼ケヤキの森コースの分岐のあるベンチにて一休み

▼展望デッキから見た鹿狼山の山頂部

▼ケヤキの森コース分岐の木の枝に据え付けられていた巣箱

▼国際色豊かで陽気な外国からの人たちも登っていた

▼さすがに潮風トレイルでよく整備された歩道が続く

▼気温が高めなのか今頃ヤマツツジの花を多く見る

▼登山道横でたっぷりのナメコを見つけたが場所が場所だけに

セシウムが気がかりで手が出なかった

▼登山道の状況は歩きやすく快適そのものだった

▼本日二座目は足を向ける人も希な五社壇に向かった、

途中でまずはランチタイム

▼五社壇の山頂は植林ヒノキあすなろ林の中で見晴らしはすこぶる悪い

▼白いなまめかしい木肌が印象的なケヤキの林を見る

▼ケヤキのベンチに腰を下ろして

▼今回の宿は前回コロナでキャンセルした亘理町の鳥の海畔に

立つ民宿浜まつさんにお世話になった、ごちそうの御パレードだった

*2日目:割山峠~四方山~深山~山元町深山山麓少年の森

▼二日目はみちのく潮風トレイルほぼ南端近い亘理丘陵の縦走

▼割山峠から入るのだが入口が分かりにくい案内板が

なかったら絶対見落とす(>_<)

▼広大な砕石場の崖を見下ろすように立つ山神三社と馬頭観世音の

二つの碑

▼みちのく潮風トレイルの本来のルートである愛宕沢からの

コース分岐がある鴻ノ巣峠

▼コースは広大な採石場の上縁をしばらく通過する

▼伊達氏が相馬氏を夜を駆って攻めた夜討坂の鞍部

▼夜討坂の峠に置かれた山の神の碑

▼コース途中の黒森山の山頂から見渡した蔵王連峰と阿武隈川

▼一等三角点の置かれた黒森山(八方山)の山頂にて

▼今年の異常気象を裏付けるようにヤマツツジの狂い咲きが

異様に多い

▼全方位見渡せるように円形の展望台が立っている四方山の山頂

▼四方山の展望台には3・11時の津波浸水域を示した標識が掲示

されていた

▼四方山の展望台から桜の木越しに見渡した太平洋の大海原

▼四方山の展望台にて蔵王などの山並みを背景にパチリ

▼四方山からは車道を明通峠まで下り深山への山道へと再び取りつく

▼明通峠から一段登った雷神山のピークにてゆっくりと

ランチタイムとする

▼お太鼓峠までくれば今回コースの最高点の深山まではあと100mほど

▼まずは三角点の置かれた深山の最高点にて記念撮影

▼次いで深山山頂に立つ鎮魂の鐘と多くの犠牲者を飲み込んだ太平洋背に

▼深山山頂から深山山麓少年の森へと下降するがいっぱいの

ナメコに思わず手が出てしまった(笑)

▼深山山麓少年の森に植えられていた大輪の皇帝ダリア(キダチダリア)

*みちのく潮風トレイルとは?

青森県八戸市から福島県相馬市までの海岸線を中心に設定

されるトレイルコースです。(約1千km)

トレイルとは森林や里山、海岸、集落などを通る「歩く

ための道」のこと

歩くスピードで旅することで、日々姿を変えていく植物の

芽吹き、色とりどるな花々の開花

大自然に棲む野生動物の姿

さまざまな自然と出会うことができます

やませや津波などの自然の脅威、その地域に根ざした特有の

文化、地元住民の温かなもてなし

「人と自然」「人と人ととのつながり」を感じることが

できます

「未知との出会いを求めて歩き出しましょう」

環境省パンフより

英国の女性旅行家イザベラ・バードの歩いた十三峠へ

■2021年11月15日(月)~16日:当校恒例の

「越後・米沢街道、十三峠」の足跡を辿る旅へ!!

既に2回実施して4つの峠を訪ねた・・・3回目です

イザベラ・バードは明治の初めに歩きや馬や牛の背に乗っ

たりしてこの峠を越えたんですね「スゴっ」

▼初日は山形県側から大里峠へ!

歩き出して間もなくブナ林に入るとおびただしい数の

クリタケを見つけた

▼キノコ採りは晩秋の山の醍醐味で全員でおすそ分け

▼大里峠近くなると伐り残されたブナの巨木が目立ちだす

▼ブナの森の中はぬかるみも多く難儀することもしばしば

▼県境に安置されている大里峠のお堂の前にて、ここ大里峠には

蛇喰い人妻伝説が残っている

▼峠から一段登り展望の良い送電線鉄塔基部まで往復してくる

▼展望台からエノカッチを眺める

▼峠から新潟側の畑方面へと下降してゆくが途中でナメコを

見つけてしまう

▼綺麗なまだ若いナメコ

▼峠と畑地区の中間位ある柄目木にはその昔茶屋があったという

▼下降途中の沢にかかる綺麗な二段滝

▼新潟県の関川村の畑地区側へと無事下山する

▼今回も常駐宿ともいえる梅花皮荘にお世話になった

▼二日目はグッと米沢へと近寄って宇津峠に向かう

▼イザベラバードが通った古道と近代道の分岐には親切に

道標が置かれてあった

▼古道と近代道の分岐

▼往路時にはイザベラバードが通った古道を行くが、途中にあった

切腹の松は何か謂れがありそうだ

▼さすが豪雪地帯、樹木がU字型になるほど根曲がりが

起きている(*_*)

▼林道跡から見晴らしの良い場所にて国道方面を俯瞰する

▼つづら折れ道に取りつく前に一休み

▼つづら折れ道を登りきると樹齢400年といわれる裸杉が現れる

▼裸杉の付近にあったツチアケビ

▼いかにも昔の街道の面影を残す裸杉と掘割の中間付近

▼掘割から宇津明神への登り口

▼米沢藩設置の介茶屋の跡の前のキタコブシの根元に

置かれていた湯殿山の碑

▼宇津大明神の石碑と道普請供養塔のある旧宇津明神境内

▼旧宇津明神境内跡の横に立つブナ巨木からパワーをもらう

▼掘割の中にある宇津峠の標柱あたりから戻り足とする

▼旧街道の横を飾るのは綺麗なムラサキシキブの実だ

▼英国の女流旅行家イザベラバードに東洋のアルカディアと言わしめた

米沢平野(置賜盆地)を眺望する

▼無事幅広道へと下る

▼落合地蔵尊に無事下山を報告しお礼の手を合わせる

*イザベラ・バードがこの峠を越えた記述には?

「きのうはとてもきつい一日で、主に二位、鷹の巣、榎の大峠を

よろけながら上がり、滑りながら降りて過ごした・・・・

馬のワラジは数分おきに紐がほどけ、1時間かけて進めるのは

1マイル(約1,6km)!!~」・・・・

とにかく140年も前の事ですから大変な事だったと

思います。

「越後・米沢街道、十三峠」の足跡を辿る旅へ!!

既に2回実施して4つの峠を訪ねた・・・3回目です

イザベラ・バードは明治の初めに歩きや馬や牛の背に乗っ

たりしてこの峠を越えたんですね「スゴっ」

▼初日は山形県側から大里峠へ!

歩き出して間もなくブナ林に入るとおびただしい数の

クリタケを見つけた

▼キノコ採りは晩秋の山の醍醐味で全員でおすそ分け

▼大里峠近くなると伐り残されたブナの巨木が目立ちだす

▼ブナの森の中はぬかるみも多く難儀することもしばしば

▼県境に安置されている大里峠のお堂の前にて、ここ大里峠には

蛇喰い人妻伝説が残っている

▼峠から一段登り展望の良い送電線鉄塔基部まで往復してくる

▼展望台からエノカッチを眺める

▼峠から新潟側の畑方面へと下降してゆくが途中でナメコを

見つけてしまう

▼綺麗なまだ若いナメコ

▼峠と畑地区の中間位ある柄目木にはその昔茶屋があったという

▼下降途中の沢にかかる綺麗な二段滝

▼新潟県の関川村の畑地区側へと無事下山する

▼今回も常駐宿ともいえる梅花皮荘にお世話になった

▼二日目はグッと米沢へと近寄って宇津峠に向かう

▼イザベラバードが通った古道と近代道の分岐には親切に

道標が置かれてあった

▼古道と近代道の分岐

▼往路時にはイザベラバードが通った古道を行くが、途中にあった

切腹の松は何か謂れがありそうだ

▼さすが豪雪地帯、樹木がU字型になるほど根曲がりが

起きている(*_*)

▼林道跡から見晴らしの良い場所にて国道方面を俯瞰する

▼つづら折れ道に取りつく前に一休み

▼つづら折れ道を登りきると樹齢400年といわれる裸杉が現れる

▼裸杉の付近にあったツチアケビ

▼いかにも昔の街道の面影を残す裸杉と掘割の中間付近

▼掘割から宇津明神への登り口

▼米沢藩設置の介茶屋の跡の前のキタコブシの根元に

置かれていた湯殿山の碑

▼宇津大明神の石碑と道普請供養塔のある旧宇津明神境内

▼旧宇津明神境内跡の横に立つブナ巨木からパワーをもらう

▼掘割の中にある宇津峠の標柱あたりから戻り足とする

▼旧街道の横を飾るのは綺麗なムラサキシキブの実だ

▼英国の女流旅行家イザベラバードに東洋のアルカディアと言わしめた

米沢平野(置賜盆地)を眺望する

▼無事幅広道へと下る

▼落合地蔵尊に無事下山を報告しお礼の手を合わせる

*イザベラ・バードがこの峠を越えた記述には?

「きのうはとてもきつい一日で、主に二位、鷹の巣、榎の大峠を

よろけながら上がり、滑りながら降りて過ごした・・・・

馬のワラジは数分おきに紐がほどけ、1時間かけて進めるのは

1マイル(約1,6km)!!~」・・・・

とにかく140年も前の事ですから大変な事だったと

思います。

奇峰怪峰立ち並ぶ東北百名山・摩耶山と日本国山

■2021年11月3日(水)~4日:5月にも実施したが

生憎の大雨で撤退となったリベンジだ!!

▼日本国山は一般的には新潟側の小俣コースが多く登られているが

今回は山形側の小名部集落からの中ノ俣コースを利用した

▼砂利道の林道から登山道に入るが少々わかりにくい

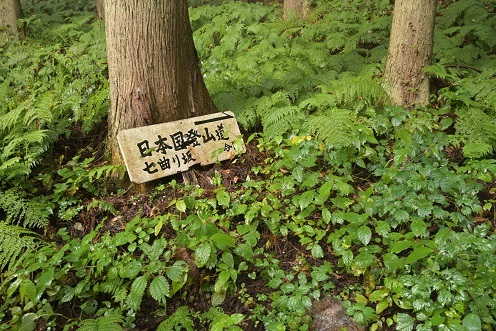

▼杉林に入るとすぐ七曲り坂に取りつくが雨がやや強くなった

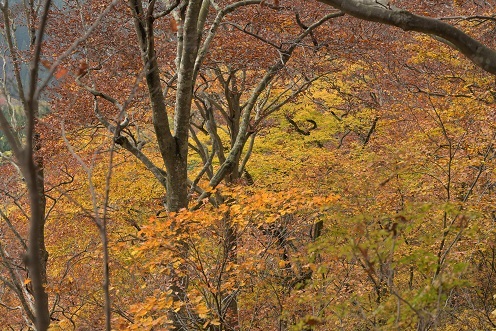

▼高度を上げると彩を添える落葉樹も現れ秋を感じさせてくれる

▼雑木林はさすがに秋の色合いがあたり一面を占めている

▼明るい雑木林になると山頂はもう少しだ

▼広々した山頂の一角に飛び出る

▼頂上は西側が刈り払われており日本海とそこに浮かぶ粟島が

望める

▼日本海と粟島を眼下にベンチでランチタイムとする

▼山頂の展望デッキは残念ながら傷んでおり利用はできなかった

▼山頂の一角には緊急時に利用可能な小さな休憩舎が立っている

▼山頂にて記念撮影後戻り足とした

▼帰路も明るい黄葉トンネルを抜けて杉林へと没してゆく

▼伐採地跡の荒れ地の足元にあったヘビイチゴの果実

▼林道入り口となっている堀切峠への車道側の登山口

▼今回の宿は五月にもお世話になったあつみ温泉のかしわや旅館

で若夫婦が切り盛りしている

▼二日目は関川コースからの摩耶山だ、夏のリベンジでもある

▼華やかなブナの森が続く

▼摩耶山は日本海に面した豪雪地であることからブナの木の

根曲がりもすごい

▼登路途中で見られたユニークなブナの切り株

(動物か恐竜の顔みたい(^^♪)

▼登路途中で見られる綺麗に揃ったブナの二次林

▼途中で出合う越沢口からの初心者コース分岐にて

▼さすがは秋だ、ブナの倒木にはナメコが出ていた

▼八合目の鼻くくり坂はざんげ坂との呼ばれロープの張られた

関川コース一番の急坂だ

▼昔、六体地蔵尊が安置してあるここで六根を清浄したと

伝えられる

▼厩の大神と聖徳太子、仏母の摩耶夫人を祀る厩山の奥の宮に

出ると山頂は近い

▼摩耶山のシンボルの中の山と南の山は残念ながらガスの中で

うっすらしか見えなかった

▼生憎のお天気だったが寒くもなく一等三角点が置かれた山頂に

立てた

▼来年の花芽をびっしりと付けた山頂付近のハクサンシャクナゲ

▼八合目の鼻くくり坂を慎重に下降する

▼下降途中にて七合目付近に立つ摩耶山避難小屋内にて

ランチタイムとする

▼さすがはブナの森、ブナの枯れた巨木にキノコがびっしり、

全員で群がり採る

▼ブナの巨木に抱かれて愛でる

▼根元からブナ巨木を見上げる

▼帰路は余裕が出て秋色の華やかな森を楽しんで帰れた

▼微妙な色合いの紅葉のブナの森を愛でながら

*ウーン、リベンジの今回も雨にあってしまったが

しっとりした秋の風景に合う・・・・

何よりもキノコ収穫は今でこその登山でした。

生憎の大雨で撤退となったリベンジだ!!

▼日本国山は一般的には新潟側の小俣コースが多く登られているが

今回は山形側の小名部集落からの中ノ俣コースを利用した

▼砂利道の林道から登山道に入るが少々わかりにくい

▼杉林に入るとすぐ七曲り坂に取りつくが雨がやや強くなった

▼高度を上げると彩を添える落葉樹も現れ秋を感じさせてくれる

▼雑木林はさすがに秋の色合いがあたり一面を占めている

▼明るい雑木林になると山頂はもう少しだ

▼広々した山頂の一角に飛び出る

▼頂上は西側が刈り払われており日本海とそこに浮かぶ粟島が

望める

▼日本海と粟島を眼下にベンチでランチタイムとする

▼山頂の展望デッキは残念ながら傷んでおり利用はできなかった

▼山頂の一角には緊急時に利用可能な小さな休憩舎が立っている

▼山頂にて記念撮影後戻り足とした

▼帰路も明るい黄葉トンネルを抜けて杉林へと没してゆく

▼伐採地跡の荒れ地の足元にあったヘビイチゴの果実

▼林道入り口となっている堀切峠への車道側の登山口

▼今回の宿は五月にもお世話になったあつみ温泉のかしわや旅館

で若夫婦が切り盛りしている

▼二日目は関川コースからの摩耶山だ、夏のリベンジでもある

▼華やかなブナの森が続く

▼摩耶山は日本海に面した豪雪地であることからブナの木の

根曲がりもすごい

▼登路途中で見られたユニークなブナの切り株

(動物か恐竜の顔みたい(^^♪)

▼登路途中で見られる綺麗に揃ったブナの二次林

▼途中で出合う越沢口からの初心者コース分岐にて

▼さすがは秋だ、ブナの倒木にはナメコが出ていた

▼八合目の鼻くくり坂はざんげ坂との呼ばれロープの張られた

関川コース一番の急坂だ

▼昔、六体地蔵尊が安置してあるここで六根を清浄したと

伝えられる

▼厩の大神と聖徳太子、仏母の摩耶夫人を祀る厩山の奥の宮に

出ると山頂は近い

▼摩耶山のシンボルの中の山と南の山は残念ながらガスの中で

うっすらしか見えなかった

▼生憎のお天気だったが寒くもなく一等三角点が置かれた山頂に

立てた

▼来年の花芽をびっしりと付けた山頂付近のハクサンシャクナゲ

▼八合目の鼻くくり坂を慎重に下降する

▼下降途中にて七合目付近に立つ摩耶山避難小屋内にて

ランチタイムとする

▼さすがはブナの森、ブナの枯れた巨木にキノコがびっしり、

全員で群がり採る

▼ブナの巨木に抱かれて愛でる

▼根元からブナ巨木を見上げる

▼帰路は余裕が出て秋色の華やかな森を楽しんで帰れた

▼微妙な色合いの紅葉のブナの森を愛でながら

*ウーン、リベンジの今回も雨にあってしまったが

しっとりした秋の風景に合う・・・・

何よりもキノコ収穫は今でこその登山でした。

安積アルプス・滝登山口~御霊櫃峠~牧場

■2021年11月6日(土):低山ながら山頂からの

展望が素晴らしい額取山(安積山)1,008mへ!

今日は土曜、天気も良くコロナ減少で多くの人が出る

予想で車を御霊櫃峠には置かず下の牧場に置く。

▼一番奥の駐車スペースはガラガラ空いてて

青空の下でスタートする

▼登山口はマズマズ紅葉が始まっていた

▼9時にスタートするが駐車場は4~5台だけ

▼青空に映える

▼急ぐ理由は全くなく、シッカリ自然を満喫する

▼山頂手前で山仲間のYさんに出会う

「おー、しばらく!」彼女はタフな山女だ(^^♪

▼素晴らしい展望をバックに記念写真

▼しばしグルーっと風景を楽しむ

▼やっぱり猪苗代湖が引き立て役だ(^.^)

▼ここはツアーの人達で混み合いそう(>_<)

大将旗山に移動する

▼ここは貸切状態、ランチタイムとする

▼秋真っただ中、ルンルン気分で峠に向かう

▼南の山並みが累々と続く「イイネ」

那須連峰や個性の有る二岐山が・・・

▼東には郡山市街が「あっ、駅前のビックアイが見える!!」

▼今日最後のガンバリ

▼「私も負けずに!!」

▼峠には千葉ナンバーの大きなバスも来ていた

バスでの登山客は久しぶりだ!!

▼楽をするなら峠への駐車だが・・・自然を堪能するなら

このコースだ!

▼ダレ一人通っていない林道は深い落ち葉で埋まっていて

「カサカサ・カサ」ってイイネ(^^♪

*郡山市街から約30分も有ればこれる、ここは最高

の市民の山だ!!素晴らしい360度の展望が望める

そうだ雪が降ったらスノーシューで来よう(*^-^*)

展望が素晴らしい額取山(安積山)1,008mへ!

今日は土曜、天気も良くコロナ減少で多くの人が出る

予想で車を御霊櫃峠には置かず下の牧場に置く。

▼一番奥の駐車スペースはガラガラ空いてて

青空の下でスタートする

▼登山口はマズマズ紅葉が始まっていた

▼9時にスタートするが駐車場は4~5台だけ

▼青空に映える

▼急ぐ理由は全くなく、シッカリ自然を満喫する

▼山頂手前で山仲間のYさんに出会う

「おー、しばらく!」彼女はタフな山女だ(^^♪

▼素晴らしい展望をバックに記念写真

▼しばしグルーっと風景を楽しむ

▼やっぱり猪苗代湖が引き立て役だ(^.^)

▼ここはツアーの人達で混み合いそう(>_<)

大将旗山に移動する

▼ここは貸切状態、ランチタイムとする

▼秋真っただ中、ルンルン気分で峠に向かう

▼南の山並みが累々と続く「イイネ」

那須連峰や個性の有る二岐山が・・・

▼東には郡山市街が「あっ、駅前のビックアイが見える!!」

▼今日最後のガンバリ

▼「私も負けずに!!」

▼峠には千葉ナンバーの大きなバスも来ていた

バスでの登山客は久しぶりだ!!

▼楽をするなら峠への駐車だが・・・自然を堪能するなら

このコースだ!

▼ダレ一人通っていない林道は深い落ち葉で埋まっていて

「カサカサ・カサ」ってイイネ(^^♪

*郡山市街から約30分も有ればこれる、ここは最高

の市民の山だ!!素晴らしい360度の展望が望める

そうだ雪が降ったらスノーシューで来よう(*^-^*)

袈裟丸山・郡界尾根中間の華やかな紅葉

■2021年10月20日(水)~21日:今年5月に訪れた

ここだが「華やかな紅葉のシャワーを浴びたい」って(^^♪

栃木、群馬県境の日光白根山から足尾山塊に続く稜線の

南側に位置するいい山だ!!

さて今年の紅葉はどうだろう?

▼まずは袈裟丸山への寝釈迦コース塔ノ沢登山口へ

▼白い花崗岩の壁に向かって登山の安全を祈願

▼塔ノ沢コースは寝釈迦までは沢を絡んで登る

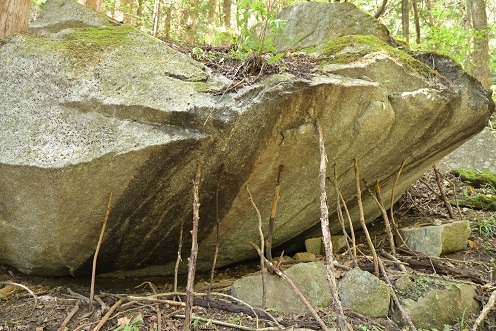

▼両側には花崗岩の巨岩が立ち並ぶが中には落ちそうな

不安定な岩も見られる

▼覆いかぶさる大岩にはおまじないなのか枝がたくさん

置かれていた(笑)

▼まるで人工的に積み上げたような大岩がいたるところで

見受けられる

▼寝釈迦の解説版がおかれた分岐点

▼寝釈迦にお参りする

▼寝釈迦に添い寝

▼寝釈迦に添い寝②バチがあたりそう

▼寝釈迦の回りに安置されているお地蔵様

▼寝釈迦付近にはベンチも置かれておりランチタイムとする

▼ランチの後は、達磨落としのごとく自然巨石が積み重なった

相輪塔を訪ねる

▼相輪塔は自然にできた絶妙のバランス立っている

▼相輪塔からは再び往路を戻る

▼沢伝いには苔むす大岩があちこちに点在する

▼清流の音が鳴り響く沢伝いに下りてゆく

▼登り口の枝沢にかかる滝は本流より落差のある滝が見られた

▼今回の宿舎は今年五月にもお世話になった

国民宿舎サンレイク草木にお世話になった

▼二日目は5月にも訪れた郡界尾根コースを登る

▼登り出しは急斜面についた木の杭の階段だ

▼紅葉には早かったが秋の気配はたっぷりと味わえた

▼郡界尾根の所々開けたところから前袈裟丸山が望める

▼尾根からはすっきりとした青空が望める

▼紅葉にはだいぶ早かったが中には見事なカエデの

色づきが見られた

▼紅葉の前に冠雪となった前袈裟と後袈裟丸山を背にカヤト原にて

▼郡界尾根途中から見上げた前袈裟(右)と後袈裟丸山

▼尾根も高度を上げるにつれて秋色に色付きだした紅葉が

見られだした

▼前袈裟の山頂部は霧氷と冠雪で白くなっていた

▼今年の紅葉はあまり綺麗とは言い難い色付きだった、おかしな

気候のせいだろうか

▼新雪を踏むあたりから深追いはせず戻り足とした

▼陽の当たる展望地でランチタイムとした

▼行きしにもみたカエデは日のあたりが変化しており立体的になっていた

▼夏の名残のエゾハルゼミの抜け殻がまだカエデの幹に付いたままだった

▼無事登山口に下り立つ、今回は山頂は踏めないものの

距離は割と長く歩いた

*ここの5月はアズマシャクナゲ、シロヤシオなどの

つつじ類が満開で(^^♪

素晴らしい自然に出会えました。

しかし紅葉は温暖化のためかどこも~チャンスに出会えず

残念です。

ここだが「華やかな紅葉のシャワーを浴びたい」って(^^♪

栃木、群馬県境の日光白根山から足尾山塊に続く稜線の

南側に位置するいい山だ!!

さて今年の紅葉はどうだろう?

▼まずは袈裟丸山への寝釈迦コース塔ノ沢登山口へ

▼白い花崗岩の壁に向かって登山の安全を祈願

▼塔ノ沢コースは寝釈迦までは沢を絡んで登る

▼両側には花崗岩の巨岩が立ち並ぶが中には落ちそうな

不安定な岩も見られる

▼覆いかぶさる大岩にはおまじないなのか枝がたくさん

置かれていた(笑)

▼まるで人工的に積み上げたような大岩がいたるところで

見受けられる

▼寝釈迦の解説版がおかれた分岐点

▼寝釈迦にお参りする

▼寝釈迦に添い寝

▼寝釈迦に添い寝②バチがあたりそう

▼寝釈迦の回りに安置されているお地蔵様

▼寝釈迦付近にはベンチも置かれておりランチタイムとする

▼ランチの後は、達磨落としのごとく自然巨石が積み重なった

相輪塔を訪ねる

▼相輪塔は自然にできた絶妙のバランス立っている

▼相輪塔からは再び往路を戻る

▼沢伝いには苔むす大岩があちこちに点在する

▼清流の音が鳴り響く沢伝いに下りてゆく

▼登り口の枝沢にかかる滝は本流より落差のある滝が見られた

▼今回の宿舎は今年五月にもお世話になった

国民宿舎サンレイク草木にお世話になった

▼二日目は5月にも訪れた郡界尾根コースを登る

▼登り出しは急斜面についた木の杭の階段だ

▼紅葉には早かったが秋の気配はたっぷりと味わえた

▼郡界尾根の所々開けたところから前袈裟丸山が望める

▼尾根からはすっきりとした青空が望める

▼紅葉にはだいぶ早かったが中には見事なカエデの

色づきが見られた

▼紅葉の前に冠雪となった前袈裟と後袈裟丸山を背にカヤト原にて

▼郡界尾根途中から見上げた前袈裟(右)と後袈裟丸山

▼尾根も高度を上げるにつれて秋色に色付きだした紅葉が

見られだした

▼前袈裟の山頂部は霧氷と冠雪で白くなっていた

▼今年の紅葉はあまり綺麗とは言い難い色付きだった、おかしな

気候のせいだろうか

▼新雪を踏むあたりから深追いはせず戻り足とした

▼陽の当たる展望地でランチタイムとした

▼行きしにもみたカエデは日のあたりが変化しており立体的になっていた

▼夏の名残のエゾハルゼミの抜け殻がまだカエデの幹に付いたままだった

▼無事登山口に下り立つ、今回は山頂は踏めないものの

距離は割と長く歩いた

*ここの5月はアズマシャクナゲ、シロヤシオなどの

つつじ類が満開で(^^♪

素晴らしい自然に出会えました。

しかし紅葉は温暖化のためかどこも~チャンスに出会えず

残念です。