あだたら登山学校・東北の山旅

東北の山旅と山岳ガイド// 〒969-1103福島県本宮市仁井田字下ノ原28-73 eメール yamatabi@cameo.plala.or.jp

プロフィール

HN:

安部 孝夫

性別:

非公開

自己紹介:

登山ガイドです

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

JMGA/東北マウンテンネットワーク所属

特に自然豊かな東北の山岳をご案内いたします

最新記事

(04/19)

(04/15)

(03/18)

(03/17)

(03/01)

ブログ内検索

最新コメント

[01/14 トシエ]

[01/02 丸山 吉子]

[11/09 NONAME]

[09/02 丸山吉子]

[08/29 丸山吉子]

八丈島トレッキング

■2023年2月19日(日)~22日:伊豆諸島の青ヶ島の予定で

あったが八丈島からヘリコプターの搭乗券が取れずに手前の

八丈富士と三原山に変更となった( ;∀;)

しかし伝統と文化に溢れる島でイイ思い出が満載の山旅だった(^^♪

メインは島の東西にある2つの山です

▼八丈島空港を出ると正面には八丈富士854mが(^^♪

明日さっそく登るよ!!

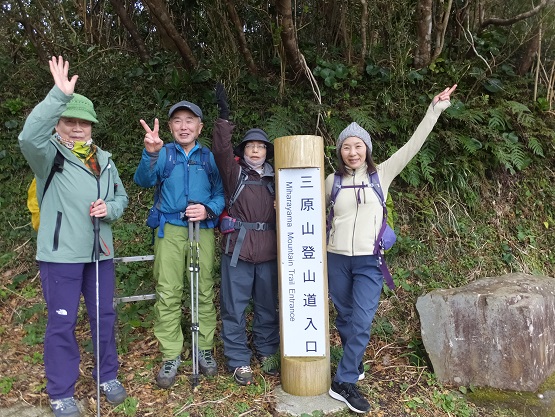

▼参加の4名の皆さんです

▼宿舎のホテルは熱帯植物園の様相だ!!

やっぱり南国

▼2日目、早速歩き出すがまあ階段が多くて難儀する

▼眼下に海岸線を望みながら~気持ちはサイコーだ

▼先行していた女子2人は強風でお鉢周りは危険でUターン

▼火口は全く植物が違っている

▼こんな場所にも神社が有った((+_+))

▼記念写真は観光パンフにも出てるこの場所(笑)

▼中腹にあるふれあい牧場

▼今登ってきた八丈富士の中腹にある

▼ビジターセンターは八丈植物公園内にあり

熱帯、亜熱帯の植物であふれていた

▼まあ東北では殆ど見れないので溢れている

▼桜も満開で

▼丸い石(玉石)で積み上げた石垣が多い

▼よくこれだけの玉石を集めたものだ

▼あちこちにある千畳敷、ここは千畳岩だ!!

▼左手に青カッパの釣り人が・・・・

八丈島は釣りの人が多いそうだ

▼前は住民がいたが、東京都が買い上げて今は無人島の

八丈小島

▼3日目は三原山700mへ

風が冷たくカッパを着込む、バックは昨日登った八丈富士

▼こちらは余り登山者は多くない様で登山道はマズマズ

▼とにかく展望はいい

▼三原山の中腹で一服

▼バックの鉄塔が見えるのが三原山頂、あと少し。

▼何処からでもこの風景が見える(^^♪

▼はーい山頂です

▼帰りは早い

▼登山口に到着しました、お疲れ様です

*東京から船だと10時間20分、飛行機では約60分の距離でしたが

全くの南国で「えっここは東京都??」と思わせる島でした。

小さな島なので全島周り、特に温泉は公営で無料が多くイイ体験

でした。

あったが八丈島からヘリコプターの搭乗券が取れずに手前の

八丈富士と三原山に変更となった( ;∀;)

しかし伝統と文化に溢れる島でイイ思い出が満載の山旅だった(^^♪

メインは島の東西にある2つの山です

▼八丈島空港を出ると正面には八丈富士854mが(^^♪

明日さっそく登るよ!!

▼参加の4名の皆さんです

▼宿舎のホテルは熱帯植物園の様相だ!!

やっぱり南国

▼2日目、早速歩き出すがまあ階段が多くて難儀する

▼眼下に海岸線を望みながら~気持ちはサイコーだ

▼先行していた女子2人は強風でお鉢周りは危険でUターン

▼火口は全く植物が違っている

▼こんな場所にも神社が有った((+_+))

▼記念写真は観光パンフにも出てるこの場所(笑)

▼中腹にあるふれあい牧場

▼今登ってきた八丈富士の中腹にある

▼ビジターセンターは八丈植物公園内にあり

熱帯、亜熱帯の植物であふれていた

▼まあ東北では殆ど見れないので溢れている

▼桜も満開で

▼丸い石(玉石)で積み上げた石垣が多い

▼よくこれだけの玉石を集めたものだ

▼あちこちにある千畳敷、ここは千畳岩だ!!

▼左手に青カッパの釣り人が・・・・

八丈島は釣りの人が多いそうだ

▼前は住民がいたが、東京都が買い上げて今は無人島の

八丈小島

▼3日目は三原山700mへ

風が冷たくカッパを着込む、バックは昨日登った八丈富士

▼こちらは余り登山者は多くない様で登山道はマズマズ

▼とにかく展望はいい

▼三原山の中腹で一服

▼バックの鉄塔が見えるのが三原山頂、あと少し。

▼何処からでもこの風景が見える(^^♪

▼はーい山頂です

▼帰りは早い

▼登山口に到着しました、お疲れ様です

*東京から船だと10時間20分、飛行機では約60分の距離でしたが

全くの南国で「えっここは東京都??」と思わせる島でした。

小さな島なので全島周り、特に温泉は公営で無料が多くイイ体験

でした。

グランデコから行く西大巓1,982mへ

■2023年2月15日(水)~16日:バックカントリーにスノーシュー

で入るのは今しか味わえなく素晴らしく快適だ(^^♪

特にスキー場からはリフト、ゴンドラを乗り継ぐとかなりの高度を

稼げるので入山が可能となる、しかしあくまでも雪山なので

注意が必要です。

今回はユックリと♨とセットでウレシイ2日間です!(^^)!

▼冬の足慣らしのスノーシューでのスノートレック、先ずは小野川不動滝の

周回だ

▼小野川不動滝へは夏道どおりグランデコ途中から車道跡へ入る

▼山道入口の鳥居は雪がなければ楽に潜れるのだがいまは迂回する

▼履きなれないスノーシューは踏んずけることが多く転びまくる(笑)

▼この不動明王のお堂が現れると滝はすぐとなる

▼不動滝は残念ながら全面結氷とはなってなかったがそれでも

氷が多くみられた

▼ここでもこけまくるがなれるまでは用心

▼滝の落ち口付近にて、冷たい飛沫を浴びながら

▼滝直下にかかる橋は1m50㎝ほどの積雪で埋まっていた

▼不動滝をバックにみんなでパチリ

▼沿道の雪の綿帽子被る雑木林の乱雑感がイイ

▼除雪後の雪壁の大きな段差を滑り落ちて車道に下り立つ

▼宿に向かう途中、時間に余裕があるので桧原湖北岸にこの時期だけ見られる

水没した集落跡を見学

▼宿に入るまではまだ余裕があるので桧原湖北西岸にある美味しいと評判の

奥裏磐梯らぁめんやに入った、会津山塩ラーメンが名物

▼今回の宿は朝夕食とも豊富な種類のバイキングとなっている「休暇村 裏磐梯」

にお世話になった

▼次の日はグランデコスキー場から西大巓を往復、まずはロープウェイにて

標高1390mまで一気に上がる

▼ロープウェイ山頂駅から歩き出すが、スノーシューしばらくの人も

居て装着にてこずる

▼第4リフトが運休中で深雪のゲレンデ内を雲の中へと登り出す

▼アオモリトドマツ樹林に入ると徐々に晴れだし青空が広がり出した

▼アオモリトドマツにも氷柱が幾本も下がっていた

▼深雪の中、わずかな踏み跡をたどってゆくのだが前日の降雪で所々消えていた

▼全員で深雪のラッセルを交代で登ってゆく、頭上には紺碧の空が広がる

▼ダケカンバに着いた霧氷が紺碧の空に映える

▼高度を上げてゆき東に少し回り込むと見えてきました西吾妻山の

山頂部が、嬉しい瞬間だ

▼それでも深雪の苦しいラッセルが続くが、この紺碧の空が癒してくれる

▼深雪の中、ラッセルというよりは、もがくと言った表現がピッタリだ

▼高度を上げてくると立派な樹氷が現れてくる

▼西側から雲が現れ西吾妻山間を漂う、一瞬曇るがまた晴天に戻る

▼肩ピークまで来るとようやくゴールの西大巓山頂部が望めるようになる、

もう少しだガンバレ

▼肩ピークからわずかに下降し浅い鞍部をへると山頂まではもう間もなくとなる

▼西吾妻山をバックに西大巓の山頂にて、なんちゅうイイ天気だよ(*^^*)

▼先ほど踏んできたばかりの肩ピークを眺める

▼肩ピークから樹氷(モンスター)越しに眺めた西吾妻山

▼スノーシューを履いての下降は登りより難しく油断するとすぐこける(笑)

▼踏み跡があるから意外に短時間でゲレンデまで下りてきちゃった

▼帰りも再びロープウェイに乗ってゲレンデを眼下に下降してゆく

▼ロープウェイゴンドラ内から見上げた西吾妻山

*いやはやイイ天気に恵まれて(^^)/

フカフカ雪を堪能しましたね

このようなスノーシューを使ったまだあります

2/24(金) 蔵王のライザスキー場から刈田岳山頂へ

3/12(日)~13 積雪時しか登れない白太郎山1,003m

ポイント

①コロナもようやく落着き始めましたので、日本アルプスを

再開します

◎槍ヶ岳、◎別山尾根からの剣岳、◎大雪渓からの白馬岳、

◎大天井岳から常念岳

◎空木岳、◎南ア、三伏峠から塩見岳~日本第2高峰の北岳へ縦走

②シニアサポート・プログラムも!

◎飯豊の最高峰、大日岳まで

◎他にもあります

③東北の自然あふれる山々へ!

◇だれでも参加できます、パンフ必要な人は連絡ください

あだたら登山学校 安部まで

℡ 090-2028-9077

メール yamatabi505155@jmail.com

で入るのは今しか味わえなく素晴らしく快適だ(^^♪

特にスキー場からはリフト、ゴンドラを乗り継ぐとかなりの高度を

稼げるので入山が可能となる、しかしあくまでも雪山なので

注意が必要です。

今回はユックリと♨とセットでウレシイ2日間です!(^^)!

▼冬の足慣らしのスノーシューでのスノートレック、先ずは小野川不動滝の

周回だ

▼小野川不動滝へは夏道どおりグランデコ途中から車道跡へ入る

▼山道入口の鳥居は雪がなければ楽に潜れるのだがいまは迂回する

▼履きなれないスノーシューは踏んずけることが多く転びまくる(笑)

▼この不動明王のお堂が現れると滝はすぐとなる

▼不動滝は残念ながら全面結氷とはなってなかったがそれでも

氷が多くみられた

▼ここでもこけまくるがなれるまでは用心

▼滝の落ち口付近にて、冷たい飛沫を浴びながら

▼滝直下にかかる橋は1m50㎝ほどの積雪で埋まっていた

▼不動滝をバックにみんなでパチリ

▼沿道の雪の綿帽子被る雑木林の乱雑感がイイ

▼除雪後の雪壁の大きな段差を滑り落ちて車道に下り立つ

▼宿に向かう途中、時間に余裕があるので桧原湖北岸にこの時期だけ見られる

水没した集落跡を見学

▼宿に入るまではまだ余裕があるので桧原湖北西岸にある美味しいと評判の

奥裏磐梯らぁめんやに入った、会津山塩ラーメンが名物

▼今回の宿は朝夕食とも豊富な種類のバイキングとなっている「休暇村 裏磐梯」

にお世話になった

▼次の日はグランデコスキー場から西大巓を往復、まずはロープウェイにて

標高1390mまで一気に上がる

▼ロープウェイ山頂駅から歩き出すが、スノーシューしばらくの人も

居て装着にてこずる

▼第4リフトが運休中で深雪のゲレンデ内を雲の中へと登り出す

▼アオモリトドマツ樹林に入ると徐々に晴れだし青空が広がり出した

▼アオモリトドマツにも氷柱が幾本も下がっていた

▼深雪の中、わずかな踏み跡をたどってゆくのだが前日の降雪で所々消えていた

▼全員で深雪のラッセルを交代で登ってゆく、頭上には紺碧の空が広がる

▼ダケカンバに着いた霧氷が紺碧の空に映える

▼高度を上げてゆき東に少し回り込むと見えてきました西吾妻山の

山頂部が、嬉しい瞬間だ

▼それでも深雪の苦しいラッセルが続くが、この紺碧の空が癒してくれる

▼深雪の中、ラッセルというよりは、もがくと言った表現がピッタリだ

▼高度を上げてくると立派な樹氷が現れてくる

▼西側から雲が現れ西吾妻山間を漂う、一瞬曇るがまた晴天に戻る

▼肩ピークまで来るとようやくゴールの西大巓山頂部が望めるようになる、

もう少しだガンバレ

▼肩ピークからわずかに下降し浅い鞍部をへると山頂まではもう間もなくとなる

▼西吾妻山をバックに西大巓の山頂にて、なんちゅうイイ天気だよ(*^^*)

▼先ほど踏んできたばかりの肩ピークを眺める

▼肩ピークから樹氷(モンスター)越しに眺めた西吾妻山

▼スノーシューを履いての下降は登りより難しく油断するとすぐこける(笑)

▼踏み跡があるから意外に短時間でゲレンデまで下りてきちゃった

▼帰りも再びロープウェイに乗ってゲレンデを眼下に下降してゆく

▼ロープウェイゴンドラ内から見上げた西吾妻山

*いやはやイイ天気に恵まれて(^^)/

フカフカ雪を堪能しましたね

このようなスノーシューを使ったまだあります

2/24(金) 蔵王のライザスキー場から刈田岳山頂へ

3/12(日)~13 積雪時しか登れない白太郎山1,003m

ーーーーーー4月からのガイドプランが間もなくーーーーー

ポイント

①コロナもようやく落着き始めましたので、日本アルプスを

再開します

◎槍ヶ岳、◎別山尾根からの剣岳、◎大雪渓からの白馬岳、

◎大天井岳から常念岳

◎空木岳、◎南ア、三伏峠から塩見岳~日本第2高峰の北岳へ縦走

②シニアサポート・プログラムも!

◎飯豊の最高峰、大日岳まで

◎他にもあります

③東北の自然あふれる山々へ!

◇だれでも参加できます、パンフ必要な人は連絡ください

あだたら登山学校 安部まで

℡ 090-2028-9077

メール yamatabi505155@jmail.com

南三陸の山旅//女川黒森山と高山、光山へ

■2023年2月1日(水)~2日:このシーズン・イチ受け!!

なぜ?

牡蠣小屋にも劣らない民宿でのプリプリ牡蠣が魅力だ(^^♪

▼恒例のぷりぷりカキの山行、今回は女川の背後の聳える

守護神の山黒森山だ

▼女川駅からも歩き出せるが時間を節約したく林道京ヶ森線の最上部

から歩き出す

▼山頂付近から眺めた昨年の1月に踏んだ石投山を眺める

▼山頂から俯瞰した石巻湾と万石浦

▼山頂から石巻市街地を眺めるとちょうどブルーインパルスの

訓練中だった

▼黒森山の山頂は一本の木に山頂標識が掲げられていた

▼第3展望台から眺めた金華山

▼第3展望台から俯瞰した女川市街地と女川湾

▼落葉樹の雑木林の山らしく足元はふかふかの落ち葉のじゅうたんだ(^-^)

▼日陰にはまだ名残の雪が足下を飾る

▼林道京ヶ森線を約40分歩いて車に戻るのだが途中のベンチで女川湾を

見下ろしながらランチタイムとした

▼林道京ヶ森線は意外に上り坂だ

▼林道から俯瞰した女川湾

▼時間に余裕があるので女川の震災遺構を見学するこの建物は

旧女川交番だった(@_@。

▼震災遺構の旧女川交番から見上げた先ほど踏んだばかりの黒森山

▼まだ時間に余裕があるので漁船が停泊する漁港をぶらつく

▼南三陸の泊りははご存じこの宿、給分浜の後山荘、牡蠣養殖漁師宿だけ

あって、次から次に海の幸が並ぶ(^-^)

▼海の幸をたらふく食べた次の日は2018年1月にも訪れている高山・光山だ、

まず身支度を整える

▼高山林道からすぐに緩やかな冬枯れの尾根に取り付く

▼尾根上の木々の合間から今年4月に予定している金華山を眺める

▼権現様が奉られている高山の山頂

▼高山山頂の鐘をつく

▼とげとげした倒木が行く手を阻むがなんのその

▼冬枯れの雑木林の枝が輝いていた

▼稜線東側の海岸沿いに規模の大きな太陽光パネル敷き詰めた発電所が

俯瞰で来た

▼冬の陽だまりの光山の山頂にて

▼落ち葉が敷き詰められた冬の快適な斜面を下降する

▼林野庁の林なのか木々にはかなりのマーキングが施されている

▼無事登り口に下山完了

▼帰りがけの牡鹿コバルトラインから見た高山と光山

▼コバルトラインから眺めた鮫浦湾

*いよいよ「光の春」に入りました(^^♪

間もなく「4月~8月/グリーンシーズン」ガイドプランが発行と

なります

「元気なカラダ、健康的な・・・」は自然に備わるモノでは

有りません。

自ら取得して行きましょう「歩くこと」もその一歩で有ります。

**今回の近く、「金華山神社は神秘的なパワーを貰える」は

大震災後、しばらくぶりに実施します//4月

なぜ?

牡蠣小屋にも劣らない民宿でのプリプリ牡蠣が魅力だ(^^♪

▼恒例のぷりぷりカキの山行、今回は女川の背後の聳える

守護神の山黒森山だ

▼女川駅からも歩き出せるが時間を節約したく林道京ヶ森線の最上部

から歩き出す

▼山頂付近から眺めた昨年の1月に踏んだ石投山を眺める

▼山頂から俯瞰した石巻湾と万石浦

▼山頂から石巻市街地を眺めるとちょうどブルーインパルスの

訓練中だった

▼黒森山の山頂は一本の木に山頂標識が掲げられていた

▼第3展望台から眺めた金華山

▼第3展望台から俯瞰した女川市街地と女川湾

▼落葉樹の雑木林の山らしく足元はふかふかの落ち葉のじゅうたんだ(^-^)

▼日陰にはまだ名残の雪が足下を飾る

▼林道京ヶ森線を約40分歩いて車に戻るのだが途中のベンチで女川湾を

見下ろしながらランチタイムとした

▼林道京ヶ森線は意外に上り坂だ

▼林道から俯瞰した女川湾

▼時間に余裕があるので女川の震災遺構を見学するこの建物は

旧女川交番だった(@_@。

▼震災遺構の旧女川交番から見上げた先ほど踏んだばかりの黒森山

▼まだ時間に余裕があるので漁船が停泊する漁港をぶらつく

▼南三陸の泊りははご存じこの宿、給分浜の後山荘、牡蠣養殖漁師宿だけ

あって、次から次に海の幸が並ぶ(^-^)

▼海の幸をたらふく食べた次の日は2018年1月にも訪れている高山・光山だ、

まず身支度を整える

▼高山林道からすぐに緩やかな冬枯れの尾根に取り付く

▼尾根上の木々の合間から今年4月に予定している金華山を眺める

▼権現様が奉られている高山の山頂

▼高山山頂の鐘をつく

▼とげとげした倒木が行く手を阻むがなんのその

▼冬枯れの雑木林の枝が輝いていた

▼稜線東側の海岸沿いに規模の大きな太陽光パネル敷き詰めた発電所が

俯瞰で来た

▼冬の陽だまりの光山の山頂にて

▼落ち葉が敷き詰められた冬の快適な斜面を下降する

▼林野庁の林なのか木々にはかなりのマーキングが施されている

▼無事登り口に下山完了

▼帰りがけの牡鹿コバルトラインから見た高山と光山

▼コバルトラインから眺めた鮫浦湾

*いよいよ「光の春」に入りました(^^♪

間もなく「4月~8月/グリーンシーズン」ガイドプランが発行と

なります

「元気なカラダ、健康的な・・・」は自然に備わるモノでは

有りません。

自ら取得して行きましょう「歩くこと」もその一歩で有ります。

**今回の近く、「金華山神社は神秘的なパワーを貰える」は

大震災後、しばらくぶりに実施します//4月

ケーブルで行く御岳山929mと奥多摩三山

■2023年1月18日(水)~19:「寒いのは苦手」や「雪はダメ」

と約3カ月以上もの空白期間は確実に足腰が弱くなる(@_@。

そんな人向けに温かい地方に!!

関東一円より庶民が「御嶽詣」に訪れた東京都青梅市の御岳山に

来ました

▼あだたら登山学校冬の雪のないエリアシリーズ、今回はケーブルカーに

乗って奥多摩御岳山へ

▼ケーブルカーを降りたら、まずは足慣らしに日の出山に向かうが

その前に地図で確認する

▼歩き出してすぐに鳥居をくぐるがその先に屹立する奥の院峰が

見え出す

▼途中で通り抜ける由緒ある建物も多い宿坊群

▼宿坊付近から俯瞰した関東平野の市街地

▼日の出山の山頂は見晴らし抜群だ

▼初日の足慣らしの日の出山の山頂にて

▼日の出山の山頂に設置されていたレリーフ型の山名方位盤

▼まだ宿に入るには時間があるので遠回りして帰る

▼なんと足元のプラ杭には日の出アルプスの文字が

▼その足で美麗荘厳な社殿が鎮座する武蔵御嶽神社へもお参りする

▼さらに社殿の奥に祀られている大口真神

▼社殿の奥にある奥宮遥拝所から明日訪れる奥宮に遥拝

▼表門の横に咲いていた桜の花

▼今回お世話になった宿坊から眺めた先ほど踏んだばかりの日の出山

▼宿坊から眺めた関東平野の夜景

▼今回の宿は山上の宿坊街にある南山荘さんにお世話になった、

関東平野を見下ろす展望風呂が自慢だ

▼次日はメインの御岳山から奥の院峰を経て大岳山への稜線縦走だ

▼昨日お参りした御嶽神社に再度足を運ぶ

▼稜線コースと迂回路コースの分岐には目印の天狗の腰掛け杉と

鳥居が立っている

▼奥の院峰入口に屹立する天狗の腰掛け杉はまるで鼻を

延ばしたマンモスだ

▼登拝路の杉並木の杉にはすべてナンバーが打たれていた

▼奥の院峰山頂の直下から眺める東京副都心と東京スカイツリー

▼奥の院峰の山頂にて

▼奥の院峰から眺めた大岳山、まだ遠いな(>_<)

▼コースの両側は整然とした植林杉林だが立の構図が美しい

▼鍋割山を踏んで下りると迂回路に合流しこの先は一本道となる

▼晩秋のような冬枯れの陽だまりの林の中を前方の大岳山に向かう

▼大岳山に取り付くとクサリ場などの難路となる

▼今は休業中だがかなり大きな建物の大岳山荘

▼大岳山荘の上部は心もとない建物だった

▼大岳山荘の横にある遭難者救助用のヘリポート

▼大岳山の神社に鎮座する狛犬はかわいらしい狛犬だった

▼一番乗りかと思った大岳山の山頂はもうすでに先客に占有されていた

▼山頂から戻り足とし次はロックガーデンへと足を向ける、その

途中で見上げた奥の院峰

▼ロックガーデンへと降りて行くと早速現れた(^^♪

▼ロックガーデンのシンボルの信者さんが滝行(水行)を行う綾広の滝

▼ロックガーデンはさすがに岩敷きの歩道が初めから終わりまで完備されていた

▼ロックガーデンのベンチテーブルで待ちに待った遅めのランチタイム

▼帰路に見上げた天然記念物の神代のケヤキ

▼ケーブル乗り場に着く前に見上げた奥の院峰

▼帰りもケーブルで急降下して家路にと付く

*さすが東京都暖かく、そして平日にも拘らず「ワンちゃん御祈祷」

が目立った(@_@。

ーーーーーー「雪山実技の講習やります」-------

これから雪山にチャレンジしたい人向けに!!

◇2月11日(土)建国記念日 9:30~14:00

◇横向温泉周辺で

◇実技内容:基本装備の確認、ラッセル歩行、ホワイトアウトナビ

歩行ルートの選び方、ツェルト利用、雪洞作りなど

◇参加費 2千円

◆だれでも参加できます、関心ある人は

あだたら登山学校 安部まで ☎090-2028-9077

✉yamatabi505155@gmail.com

ーーーーーー「東北写真家集団・福島」の山の写真展ーーーーー

当校の仁井田研一ガイドが所属する「東北写真家集団・福島」

毎年恒例の写真展が有ります、ぜひご覧ください

◇2月27日(月)~3月5日(日)

場所:福島駅西口 コラッセ福島

と約3カ月以上もの空白期間は確実に足腰が弱くなる(@_@。

そんな人向けに温かい地方に!!

関東一円より庶民が「御嶽詣」に訪れた東京都青梅市の御岳山に

来ました

▼あだたら登山学校冬の雪のないエリアシリーズ、今回はケーブルカーに

乗って奥多摩御岳山へ

▼ケーブルカーを降りたら、まずは足慣らしに日の出山に向かうが

その前に地図で確認する

▼歩き出してすぐに鳥居をくぐるがその先に屹立する奥の院峰が

見え出す

▼途中で通り抜ける由緒ある建物も多い宿坊群

▼宿坊付近から俯瞰した関東平野の市街地

▼日の出山の山頂は見晴らし抜群だ

▼初日の足慣らしの日の出山の山頂にて

▼日の出山の山頂に設置されていたレリーフ型の山名方位盤

▼まだ宿に入るには時間があるので遠回りして帰る

▼なんと足元のプラ杭には日の出アルプスの文字が

▼その足で美麗荘厳な社殿が鎮座する武蔵御嶽神社へもお参りする

▼さらに社殿の奥に祀られている大口真神

▼社殿の奥にある奥宮遥拝所から明日訪れる奥宮に遥拝

▼表門の横に咲いていた桜の花

▼今回お世話になった宿坊から眺めた先ほど踏んだばかりの日の出山

▼宿坊から眺めた関東平野の夜景

▼今回の宿は山上の宿坊街にある南山荘さんにお世話になった、

関東平野を見下ろす展望風呂が自慢だ

▼次日はメインの御岳山から奥の院峰を経て大岳山への稜線縦走だ

▼昨日お参りした御嶽神社に再度足を運ぶ

▼稜線コースと迂回路コースの分岐には目印の天狗の腰掛け杉と

鳥居が立っている

▼奥の院峰入口に屹立する天狗の腰掛け杉はまるで鼻を

延ばしたマンモスだ

▼登拝路の杉並木の杉にはすべてナンバーが打たれていた

▼奥の院峰山頂の直下から眺める東京副都心と東京スカイツリー

▼奥の院峰の山頂にて

▼奥の院峰から眺めた大岳山、まだ遠いな(>_<)

▼コースの両側は整然とした植林杉林だが立の構図が美しい

▼鍋割山を踏んで下りると迂回路に合流しこの先は一本道となる

▼晩秋のような冬枯れの陽だまりの林の中を前方の大岳山に向かう

▼大岳山に取り付くとクサリ場などの難路となる

▼今は休業中だがかなり大きな建物の大岳山荘

▼大岳山荘の上部は心もとない建物だった

▼大岳山荘の横にある遭難者救助用のヘリポート

▼大岳山の神社に鎮座する狛犬はかわいらしい狛犬だった

▼一番乗りかと思った大岳山の山頂はもうすでに先客に占有されていた

▼山頂から戻り足とし次はロックガーデンへと足を向ける、その

途中で見上げた奥の院峰

▼ロックガーデンへと降りて行くと早速現れた(^^♪

▼ロックガーデンのシンボルの信者さんが滝行(水行)を行う綾広の滝

▼ロックガーデンはさすがに岩敷きの歩道が初めから終わりまで完備されていた

▼ロックガーデンのベンチテーブルで待ちに待った遅めのランチタイム

▼帰路に見上げた天然記念物の神代のケヤキ

▼ケーブル乗り場に着く前に見上げた奥の院峰

▼帰りもケーブルで急降下して家路にと付く

*さすが東京都暖かく、そして平日にも拘らず「ワンちゃん御祈祷」

が目立った(@_@。

ーーーーーー「雪山実技の講習やります」-------

これから雪山にチャレンジしたい人向けに!!

◇2月11日(土)建国記念日 9:30~14:00

◇横向温泉周辺で

◇実技内容:基本装備の確認、ラッセル歩行、ホワイトアウトナビ

歩行ルートの選び方、ツェルト利用、雪洞作りなど

◇参加費 2千円

◆だれでも参加できます、関心ある人は

あだたら登山学校 安部まで ☎090-2028-9077

✉yamatabi505155@gmail.com

ーーーーーー「東北写真家集団・福島」の山の写真展ーーーーー

当校の仁井田研一ガイドが所属する「東北写真家集団・福島」

毎年恒例の写真展が有ります、ぜひご覧ください

◇2月27日(月)~3月5日(日)

場所:福島駅西口 コラッセ福島

「今年こそ雪山へ!!」雪山講習・座学//wild-1郡山店

■2023年1月14日(土):コロナ自粛でここ何年か雪山にも

行けず( ;∀;)

しかし行動制限が外れ、山にも人が戻って来た\(^o^)/

「雪山・バックカントリーの魅力!!」ファンもたくさんいるが

更に新しいツール、製品も出ていますよ!

▼WILD-1郡山店は登山用品、釣りなどアウトドアの専門店です

専門店というより「登山者のプロ・ショップ」です

▼お店の一画を借りて座学を実施した

土曜日の10:30分~12時まで

▼当校の山岳ガイドが経験談を交えて説明を(^^♪

▼バックカントリーはつい装備も大きくなる、ザックも行く山々、日数

テント泊か山小屋?によって大きく変わる

▼3シーズンのトレッキングシューズでは寒さ、アイゼン装着には

適さない(-.-)

各メーカーのシューズが並ぶ、ユーザーにとっては選択の幅が広がる

▼ファミリー・テントから売れ筋の「アライテント」「モンベル」なども

在庫が豊富だ(^-^)

▼国道4号バイパスが目立つ看板も新しくなった

一番の利点は広い駐車場だ(^^♪

また社員も幅広い知識で対応してくれるので安心です。

*豊富な商品を実際、手に取りながらの説明は分かり易く、値札も

ついているので予算化も立てやすく(^-^)

2月には実際、雪山に入り「ラッセルのやり方、ホワイトアウト・

ナビゲーション、スノーシュー歩行、急斜面、トラバースのやり方、

緊急事態の発生、雪洞の作り方などなど」

2月・実技練習を安達太良山の周辺で開催予定

今から関心のある人は「参加希望」をお願いします。

誰でも参加できます あだたら登山学校 安部

☎090-2028-9077

✉yamatabi505155@gmail.com

行けず( ;∀;)

しかし行動制限が外れ、山にも人が戻って来た\(^o^)/

「雪山・バックカントリーの魅力!!」ファンもたくさんいるが

更に新しいツール、製品も出ていますよ!

▼WILD-1郡山店は登山用品、釣りなどアウトドアの専門店です

専門店というより「登山者のプロ・ショップ」です

▼お店の一画を借りて座学を実施した

土曜日の10:30分~12時まで

▼当校の山岳ガイドが経験談を交えて説明を(^^♪

▼バックカントリーはつい装備も大きくなる、ザックも行く山々、日数

テント泊か山小屋?によって大きく変わる

▼3シーズンのトレッキングシューズでは寒さ、アイゼン装着には

適さない(-.-)

各メーカーのシューズが並ぶ、ユーザーにとっては選択の幅が広がる

▼ファミリー・テントから売れ筋の「アライテント」「モンベル」なども

在庫が豊富だ(^-^)

▼国道4号バイパスが目立つ看板も新しくなった

一番の利点は広い駐車場だ(^^♪

また社員も幅広い知識で対応してくれるので安心です。

*豊富な商品を実際、手に取りながらの説明は分かり易く、値札も

ついているので予算化も立てやすく(^-^)

ーーーーーーーー2月には実技もーーーーーーーーーー

*説明だけでは技術は向上しません2月には実際、雪山に入り「ラッセルのやり方、ホワイトアウト・

ナビゲーション、スノーシュー歩行、急斜面、トラバースのやり方、

緊急事態の発生、雪洞の作り方などなど」

2月・実技練習を安達太良山の周辺で開催予定

今から関心のある人は「参加希望」をお願いします。

誰でも参加できます あだたら登山学校 安部

☎090-2028-9077

✉yamatabi505155@gmail.com